Tumeurs du foie pédiatriques : découvrir des facteurs de prédisposition à la pathologie

Le diagnostic des cancers repose sur des examens clinique et biologique, ainsi que sur l’imagerie médicale. Lors de l’examen clinique, le médecin peut déceler des tumeurs superficielles ou sous-cutanées, alors que l’examen biologique permet de détecter la présence de biomarqueurs caractéristiques de certains cancers. L’imagerie médicale est ensuite nécessaire pour visualiser les éventuelles anomalies identifiées. La biopsie et l’analyse histologique confirmeront la présence (ou non) de cellules cancéreuses sur un prélèvement de tissu. A l’aide d’un bilan d’extension, les soignants pourront enfin évaluer l’étendue des lésions et la présence de cellules cancéreuses éloignées de leur tumeur d’origine.

L’ensemble de ces examens permettent d’établir un diagnostic précis qui orientera la stratégie thérapeutique.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 20 millions de nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année à travers le monde. Près de la moitié des personnes (9,7 millions) en meurent. Actuellement, l’incidence des cancers est deux à trois fois plus élevée dans les pays développés que dans les pays en développement. Inversement, le taux de décès y est plus faible. Mais d’ici 2040, le nombre de nouveaux diagnostics devrait augmenter pour atteindre 28,4 millions de cas, avec un poids plus important pour les pays en voie de développement en raison de leur évolution démographique et l'augmentation des facteurs de risque associés à la mondialisation.

En France, 3,8 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer. Les cancers représentent la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme. En 2023, près de 433 000 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués en métropole (57 % chez des hommes et 43 % chez des femmes). Ce nombre a doublé depuis les années 1990. Depuis lors, le nombre de cancers diagnostiqués a bondi de 98 % chez l'homme et de 104 % chez la femme. En cause, l'augmentation et le vieillissement de la population (responsable de 78 % de la hausse chez les hommes et 57 % chez les femmes), mais aussi d’autres facteurs telles l'évolution de notre mode de vie et l'exposition à la pollution (en cause dans 20 % et 47 % des cas supplémentaires chez les hommes et chez les femmes respectivement).

Face à la hausse des cancers, une amélioration des techniques de diagnostic et la mise en place d'une surveillance accrue est indispensable. Cette stratégie devrait permettre d’améliorer le pronostic puisque la plupart des cancers diagnostiqués tôt présentent de meilleures chances de guérison.

En France, 60 % des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce, 44 % des cancers du côlon et 47 % des cancers du rectum. D’autres sont difficiles à détecter et restent malheureusement de diagnostics tardifs, comme les cancers du poumon, du pancréas et du foie.

Le diagnostic précoce est l'un des enjeux principaux des politiques de santé publique. Il repose notamment sur le dépistage, qui permet de rechercher l'éventualité d'un cancer avant même ses premiers symptômes. Il existe des programmes de dépistage organisé (cancer colorectal, cancer du sein en France par exemple), mais aussi des stratégies en fonction des risques individuels.

Le diagnostic d'un cancer repose ensuite sur plusieurs examens, et conditionne par la suite la prise en charge thérapeutique.

L'examen clinique est souvent la première étape du parcours diagnostic. Parce qu'un patient présente des facteurs de risque individuel ou familial, ou bien des signes d'alerte (fatigue anormale, perte de poids importante ou symptômes caractéristiques de certains cancers), le médecin va procéder à un examen clinique le plus complet possible. Il peut ainsi déceler des tumeurs superficielles, sous cutanées ou non, et, si nécessaire, prescrire des examens complémentaires.

Le praticien peut ensuite demander la réalisation d’un bilan biologique et/ou un test sanguin. Le dosage de différentes molécules présentes dans le sang, appelées « biomarqueurs », permet en effet de confirmer ou non la suspicion d'une tumeur. C'est le cas par exemple du dosage de PSA dans le sang concernant le cancer de la prostate, de la protéine ACE pour le cancer du côlon ou du pancréas ou encore de CA125 pour le cancer des ovaires, du col de l'utérus, des poumons…

Mais à ce stade, il ne s'agit toujours que d’une suspicion. L'élévation de tels biomarqueurs ne suffit pas à établir un diagnostic de cancer, car d’autres pathologies plus ou moins graves peuvent conduire au même effet. En fonction de ces premiers résultats, et si les soupçons persistent, le médecin prescrit le plus souvent des examens d'imagerie.

L'imagerie médicale constitue l'un des premiers outils de diagnostic car elle permet de visualiser les organes et d'y détecter des anomalies. Elle s'appuie sur plusieurs techniques.

Toutes ces techniques permettent de détecter, localiser, mesurer et décrire précisément une tumeur tout en définissant son stade d’évolution. Des informations précieuses pour décider du traitement.

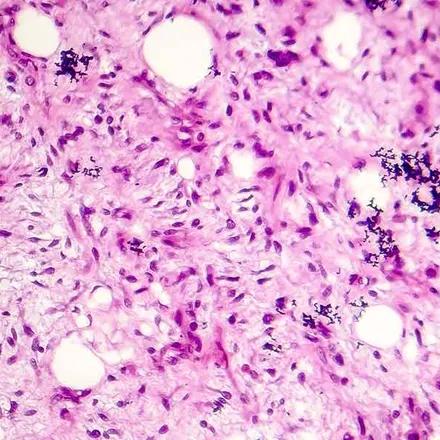

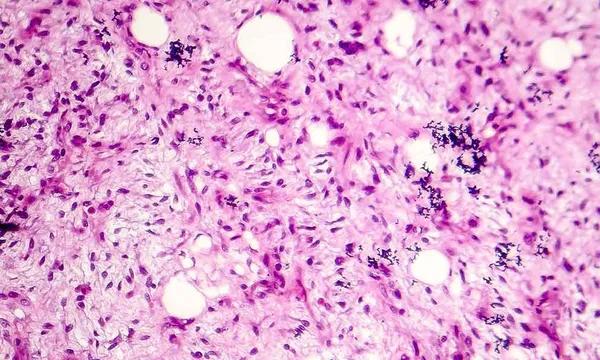

Vient ensuite le temps de l'analyse histologique de la tumeur, c'est-à-dire de son examen microscopique.

Pour faire cet examen, il faut d'abord procéder à une biopsie, c'est-à-dire au prélèvement d'un échantillon de ce que l'on suspecte être une tumeur ou à son ablation complète par voie chirurgicale.

Le prélèvement est ensuite analysé par un médecin anatomopathologiste qui scrute les particularités morphologiques des tissus modifiés par le processus tumoral, l'architecture et l'organisation des cellules. Il peut procéder à des analyses dites « immuno-histochimiques » en utilisant des biomarqueurs capables de mettre en évidence certaines particularités biologiques (comme la présence de récepteurs hormonaux) ou la conséquence d'anomalies moléculaires survenant dans les cellules (à l'instar de la surproduction de la protéine HER2 dans certains cancers du sein). Une analyse génétique et moléculaire des cellules prélevées peut aussi permettre de mieux caractériser leur nature. Ces examens permettent de confirmer, ou non, la nature cancéreuse des cellules et de la qualifier plus précisément, notamment en déterminant sa sensibilité aux différents traitements.

Pour finaliser le diagnostic du cancer et évaluer son étendue, le praticien peut réaliser un « bilan d'extension ».

Il s'agit par exemple d'analyser le ganglion sentinelle, c’est-à-dire le premier ganglion lymphatique recevant la lymphe drainée depuis la région où l'on suspecte la présence d'un cancer. L'envahissement de ce ganglion par les cellules tumorales est signe d'un échappement de la tumeur hors de sa région d'origine.

L'imagerie médicale associée ou non à la biopsie peut aussi révéler la présence de métastases, des tumeurs secondaires issues de cellules cancéreuses s'échappant de la tumeur d'origine pour atteindre d'autres organes.

A l’aide des examens, le médecin oncologue établit un diagnostic précis du cancer, en utilisant la classification internationale TNM. Cet outil de référence désigne l’étendue et l’évolution du cancer :

À cela s'ajoutent des informations quant aux caractéristiques moléculaires et génétiques de la tumeur. Elles sont indispensables pour établir un pronostic, c'est-à-dire évaluer l'agressivité de la tumeur et les risques pour le patient, et faire des choix thérapeutiques pour personnaliser au mieux le traitement, les techniques utilisées et l'ordre dans lequel elles seront mises en œuvre. Elles seront aussi utiles pour proposer éventuellement au patient de participer à un essai clinique pour évaluer un nouveau traitement.

Pour être plus précis ou tout simplement mettre au point des techniques moins invasives ou plus économiques, différentes stratégies diagnostiques sont à l'étude par les chercheurs.

L'une des plus prometteuses est la biopsie liquide : l'objectif est de détecter directement dans le sang la présence de cellules tumorales circulantes qui se seraient échappées de la tumeur initiale, ou même des fragments d'ADN issus de la destruction de ces cellules. Ces tests sanguins seront capables d’identifier des marqueurs tumoraux très précocement, avant même l’apparition des premiers symptômes.

Autre piste, celle de l'intelligence artificielle pour apporter une assistance à l'analyse des résultats d'imagerie médicale par exemple, ou faire émerger de nouvelles informations utiles aux médecins grâce aux outils de diagnostic déjà utilisés.

Les chercheurs s'intéressent aussi à l'identification de nouveaux biomarqueurs moléculaires, génétiques ou encore d'imagerie capable d'apporter des informations sur le type de cancer en cause et sur son éventuelle sensibilité aux traitements, et ce, dès le diagnostic.

Dépistage, diagnostic, prise en charge. Désormais, toutes les dimensions de la lutte anticancer sont ainsi personnalisées pour guérir un maximum de patients.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, chacun de vos dons est source de progrès médicaux

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs pour lutter contre le cancer.

Tumeurs du foie pédiatriques : découvrir des facteurs de prédisposition à la pathologie

Identification d'un biomarqueur pertinent pour la prise en charge des sarcomes

Découvrir des altérations génétiques des formes sévères de leucémies aiguës lymphoblastiques B pour mieux les prendre en charge

Cancers