Cancer de l’ovaire : mettre au point des traitements innovants

Le cancer de l’ovaire est un cancer gynécologique le plus souvent découvert tardivement en raison de symptômes discrets. Il touche majoritairement les femmes après 60 ans. Des traitements combinant chirurgie et chimiothérapie sont proposés aux patientes.

La recherche explore aujourd’hui de nouvelles approches telles que l’immunothérapie et les thérapies ciblées pour améliorer le pronostic de ce cancer.

Quelques chiffres sur le cancer de l’ovaire

Selon l’Institut national du cancer (INCa), le cancer de l’ovaire est le 8e cancer le plus fréquent chez la femme. En France, il a provoqué près de 3 400 décès en 2021 et 5 348 nouveaux cas ont été recensés en 2023. L’âge médian au diagnostic est de 70 ans. Environ 43 % des femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire sont encore en vie 5 ans après le diagnostic.

Qu’est-ce que le cancer de l’ovaire ?

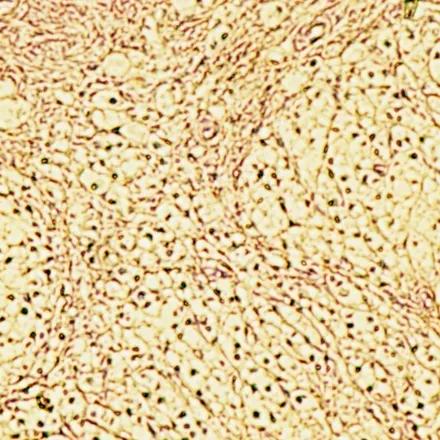

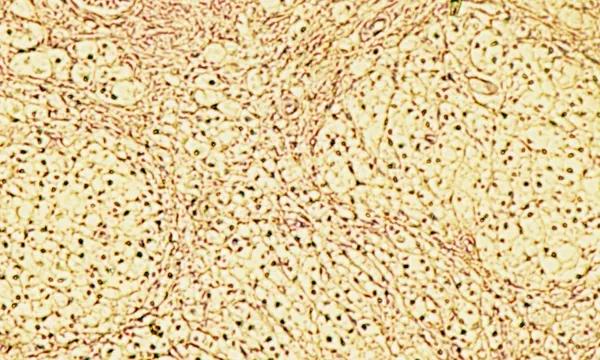

Le cancer de l’ovaire est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules des ovaires, les organes reproducteurs féminins responsables de la production des ovules et de certaines hormones. Il en existe plusieurs types. Selon l’Institut Gustave Roussy, il s’agit dans 90 % des cas de carcinomes épithéliaux prenant naissance à la surface de l’organe. Plus rares, les autres formes de cancer de l’ovaire sont engendrées par des dysfonctionnements au niveau des cellules germinales ou stromales productrices d’ovules ou d’hormones. Le cancer de l’ovaire peut se propager aux organes voisins sous la forme de métastases.

Quels sont les facteurs de risque du cancer de l’ovaire ?

Les prédispositions génétiques

Dans 15 à 20 % des cas, les cancers de l’ovaire sont liés à une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, nécessaires à la production des protéines du même nom qui sont impliquées dans la réparation du matériel génétique lors de la division cellulaire. Présente dans toutes les cellules de l’organisme, cette mutation prédispose au cancer de l’ovaire. Ces formes génétiques sont particulièrement sensibles à certaines chimiothérapies et thérapies ciblées. Elles relèvent de traitements spécifiques.

Les facteurs hormonaux

D’autres éléments liés au mode de vie ou à l’histoire reproductive peuvent entrer en jeu. Ainsi, les femmes n’ayant jamais eu d’enfant, ou ayant eu une première grossesse tardive présentent un risque légèrement accru de développer un cancer de l’ovaire. À l’inverse, les grossesses, l’allaitement et l’utilisation prolongée de contraceptifs oraux semblent exercer un effet protecteur. Des pathologies comme l’endométriose, caractérisée par la présence de tissu utérin en dehors de l’utérus, sont aussi associées à une augmentation du risque de cancer de l’ovaire, tout comme la prise prolongée de traitements hormonaux substitutifs après la ménopause.

Quels sont les symptômes du cancer de l’ovaire ?

Le cancer de l’ovaire est une maladie silencieuse. Sa progression se fait souvent sans symptôme particulier, ce qui explique sa découverte tardive à un stade avancé de la tumeur. Lorsque des symptômes apparaissent, ils sont généralement discrets et peuvent facilement être confondus avec des troubles digestifs ou gynécologiques bénins. Parmi les signes les plus fréquemment rapportés figurent des douleurs abdominales ou pelviennes persistantes et diffuses, ainsi qu’une sensation de pesanteur ou de ballonnement dans le bas-ventre.

Des troubles digestifs peuvent également survenir, comme des nausées, une perte d’appétit ou des modifications du transit intestinal, notamment une constipation ou des diarrhées. Certaines femmes signalent aussi des pertes vaginales anormales, ou des saignements vaginaux inhabituels en dehors des règles ou après la ménopause.

À un stade plus avancé, une fatigue chronique, une perte de poids inexpliquée ou une sensation de gonflement abdominal, liée à la présence de liquide dans l’abdomen (ascite), peuvent apparaître et révéler l’extension de la maladie.

Comment se fait le diagnostic du cancer de l’ovaire ?

L’examen clinique et l’imagerie

Après un examen clinique, le diagnostic du cancer de l’ovaire peut faire appel à l’imagerie. L’échographie pelvienne est le premier outil employé pour visualiser les ovaires et repérer des anomalies. Selon les résultats, une imagerie plus poussée, telle qu’une IRM ou un scanner abdomino-pelvien, peut être réalisée afin de mieux caractériser les lésions et d’en apprécier la taille, la nature et l’éventuelle extension à d’autres organes.

La prise de sang

Une prise de sang est prescrite pour rechercher le marqueur biologique CA 125 et orienter le médecin sur la nature cancéreuse des lésions observées. Bien que la concentration de cette molécule soit augmentée lors d’un cancer de l’ovaire, elle n’est cependant pas spécifique à la maladie et peut traduire d’autres pathologies bénignes. Elle est en fait surtout utilisée pour suivre l’évolution du cancer. Des marqueurs sanguins spécifiques au cancer de l’ovaire chez les femmes jeunes, comme l’alphafœtoprotéine ou la gonadotrophine chorionique humaine, peuvent également être mesurés.

La biopsie

Une biopsie est indispensable pour mieux caractériser la nature cancéreuse des cellules et déterminer le type exact de cancer. Elle est effectuée par voie chirurgicale, via une laparoscopie ou cœlioscopie, permettant de prélever un échantillon de tissu tumoral.

Quels sont les traitements disponibles pour le cancer de l’ovaire ?

La prise en charge du cancer de l’ovaire repose sur une approche multidisciplinaire, dont les modalités sont définies selon plusieurs critères : le type histologique de la tumeur, son stade d’évolution au moment du diagnostic, ainsi que l’état général et les souhaits de la patiente.

La chirurgie et la chimiothérapie

La chirurgie de cytoréduction est un traitement de référence pour le cancer de l’ovaire. Il s’agit d’une ablation complète de la tumeur, des ovaires, des trompes de Fallope et de l’utérus, et d’une ablation partielle des organes de l’appareil digestif touchés au voisinage, comme le péritoine et l’intestin. Une chimiothérapie est souvent associée pour éradiquer l’intégralité des cellules cancéreuses. Elle peut également être indiquée avant l’intervention chirurgicale afin de réduire la masse tumorale. Dans certains cas, une chimiothérapie intrapéritonéale peut être envisagée. Elle consiste à administrer les médicaments directement dans la cavité abdominale pour maximiser leur efficacité locale.

Les thérapies ciblées

Des thérapies ciblées peuvent être proposées selon les caractéristiques biologiques de la tumeur ovarienne. Ces traitements agissent sur des mécanismes spécifiques aux cellules cancéreuses, notamment en bloquant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins indispensables à la croissance tumorale. Certains médicaments, tels que les inhibiteurs de PARP, ciblent les anomalies génétiques, comme celles qui touchent les gènes BRCA.

Le suivi post-thérapeutique

Le suivi post-thérapeutique est une étape incontournable de la prise en charge du cancer de l’ovaire. Des consultations régulières sont organisées tous les 3 à 6 mois, puis de plus en plus espacées. Elles permettent de surveiller d’éventuelles récidives, grâce à des examens cliniques, des imageries et des analyses biologiques, comme le dosage du CA 125 par exemple. L’objectif est aussi d’accompagner la patiente sur le plan physique et psychologique, et de gérer les effets secondaires à long terme des traitements.

Quelles sont les recherches en cours sur le cancer de l’ovaire ?

Les chercheurs se battent sur tous les fronts pour découvrir de nouvelles modalités de prise en charge du cancer de l’ovaire. Bien sûr, on peut citer les travaux visant à mieux caractériser les tumeurs d’un point de vue moléculaire, ce qui pourrait déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques. Mais les efforts de la recherche s’inscrivent plus globalement dans une dynamique forte autour de la médecine personnalisée et de l’innovation thérapeutique.

Des traitements ciblés de plus en plus performants

Les inhibiteurs de PARP, comme l’olaparib, bloquent la réparation de l’ADN dans les cellules tumorales, provoquant leur mort sélective. Ils constituent une avancée majeure pour les patientes présentant une mutation BRCA ou un profil HRD positif, qui signale un problème de réparation de l’ADN tumoral. Ces molécules sont aussi utilisées en traitement d’entretien après la chimiothérapie, afin de prévenir les récidives.

Des inhibiteurs de protéine kinase sont également à l’étude, avec des résultats prometteurs dans les carcinomes séreux. D’autres approches, comme la mise à contribution d’anticorps conjugués (ADC), sont en développement. Le mirvetuximab soravtansine, ciblant le récepteur du folate, a notamment démontré une réduction des tumeurs et une amélioration de la survie des malades. Le luveltamab tazevibulin, mieux toléré, et le trastuzumab deruxtecan (Enhertu), efficace chez les patientes prétraitées, se trouvent comme le mirvetuximab soravtansine sur le banc d’essai. En parallèle, des stratégies innovantes comme les chimiothérapies vectorisées ou les nanoparticules contenant du ruthénium ou de l’iridium sont testées pour cibler plus efficacement les cellules tumorales et réduire les effets secondaires.

Globalement, la mise en place de ces nouvelles stratégies thérapeutiques nécessite une mesure plus précise de leur efficacité à vaincre le cancer. Pour cette raison, les chercheurs tentent de définir des fenêtres d’intervention optimale et des moyens de suivre l’effet des traitements.

Les avancées de l’immunothérapie

Pour finir, les scientifiques s’intéressent également à l’immunothérapie, qui est en plein essor. Il s’agit ici de stimuler le système immunitaire afin qu’il s’attaque plus spécifiquement aux cellules tumorales. Ces traitements vont être testés chez tous types de patientes. Des essais cliniques sont déjà en cours avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, comme le pembrolizumab, utilisés seuls ou en combinaison avec la chimiothérapie.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs contre les cancers

Projets & découvertes financées grâce à vos dons

- Financement accordé : 159 000 €

Cancer de l'ovaire : l’oestradiol limiterait la progression métastasique dans les cancers des cellules de la granulosa

Financement accordé : 110 400 €

Cancer de l’ovaire : vers une meilleure connaissance des tumeurs ovariennes de haut grade

Financement accordé : 80 000 €

DOMAINE D’ACTION

Cancers