Accident vasculaires cérébraux : une interface cerveau machine pour améliorer la rééducation

L’accident vasculaire cérébral (AVC), deuxième cause de décès dans le monde et première cause de handicap acquis chez l’adulte, entraîne chaque année l'hospitalisation de plus de 120 000 personnes en France.

Il nécessite une prise en charge urgente. Grâce aux progrès des traitements et des stratégies de rééducation, les séquelles peuvent être limitées.

La recherche explore aujourd’hui de nouvelles approches pour améliorer le diagnostic de la maladie, la prise en charge et la récupération des patients.

Pourquoi les AVC sont-ils en augmentation dans la population générale ? Quels sont les enjeux actuels de leur prise en charge et de la prise en charge des séquelles associées ? Quelles pistes prometteuses pour la recherche ?

Les réponses du Pr Denis Vivien, directeur de l’Institut Blood and Brain @Caen-Normandie, professeur de biologie cellulaire au CHU de Caen, et dirige l’unité Inserm — Université de Caen Normandie « Physiopathologie et Imagerie des Troubles Neurologiques ».

En France, plus d’un million de personnes vivent avec des antécédents d’AVC.

Toutes les 4 minutes environ, un patient est hospitalisé à cause d’un accident vasculaire cérébral : ainsi, en 2022, les AVC ont conduit à l’hospitalisation de plus de 122 000 adultes. Parmi ces hospitalisations, le taux de mortalité à un an était de 21 % en cas d’AVC ischémique et 38 % pour les AVC hémorragique.

Les AVC sont responsables de plus de 30 000 décès par an.

C’est la troisième cause de mortalité, et même la première pour les femmes, et la première cause de handicap durable acquis chez l’adulte.

Selon Ameli, dans 80 % des cas, l’accident vasculaire cérébral est dit « ischémique » : un vaisseau sanguin se bouche dans le cerveau, le plus souvent à cause d’un caillot, ce qui bloque l’apport en oxygène et engendre des lésions dans la zone non irriguée.

L’AVC découle principalement de l’athérosclérose, une pathologie caractérisée par la formation de plaques d’athérome dans la paroi des artères, emprisonnant dans une chape fibreuse un dépôt de cholestérol, de calcaire et de cellules. Ces plaques grossissent et épaississent la paroi des artères. Dans la plupart des cas, elles restent stables, non symptomatiques. Mais il arrive que la chape fibreuse se fragilise, et finisse par se rompre. La libération de son contenu dans la circulation sanguine provoque alors la formation d’un caillot. Si ce caillot bouche une artère cérébrale, c’est l’AVC.

Parmi les autres causes possibles d’AVC ischémiques, on retrouve les troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation atriale, certaines maladies artérielles, ou encore des troubles de la coagulation. Enfin, ce type d’AVC peut avoir pour origine une dissection artérielle carotidienne ou vertébrale, due à la rupture de certaines couches de la paroi des vaisseaux sanguins. C’est la cause la plus fréquente d’AVC chez les jeunes.

Dans 20 % des cas, l’accident vasculaire cérébral est dit « hémorragique ». Il résulte de la rupture d’une artère cérébrale. Ce type d’AVC est généralement provoqué par une hypertension artérielle sévère ou mal contrôlée, qui fragilise les parois des vaisseaux jusqu’à leur rupture. Il peut aussi résulter d’anomalies vasculaires cérébrales telles que des anévrismes ou des malformations artérioveineuses.

Il existe également des accidents vasculaires cérébraux dits « cryptogéniques », car leur cause reste inconnue, malgré les bilans complets réalisés chez les patients atteints.

Il existe une dizaine de facteurs, potentiellement modifiables, accroissant le risque de faire un AVC : les antécédents d’hypertension artérielle, le tabagisme, l’obésité, la sédentarité, la consommation d’alcool, la fibrillation auriculaire, les facteurs psychosociaux comme la dépression et le stress, le diabète, l’hypercholestérolémie et l’hyperglycémie, qui correspondent respectivement à un excès de cholestérol ou de sucre dans le sang.

La prévention des AVC est donc possible, en tenant compte de ces facteurs. Elle passe principalement par des mesures hygiéno-diététiques comme l’adoption d’un régime alimentaire équilibré, riche en fruits et légumes et pauvre en sel et graisses saturées, ou la pratique d’une activité physique régulière. L’arrêt du tabac et de l’alcool est aussi recommandé.

À cette liste de facteurs modifiables s’ajoutent d’autres éléments reconnus par les autorités sanitaires, comme l’âge, le risque augmentant nettement après 55 ans, les antécédents familiaux d’AVC, ainsi que certaines maladies vasculaires ou cardiaques non traitées. Par ailleurs, la prise prolongée de contraceptifs oraux combinée au tabagisme accroît le risque d’accident vasculaire cérébral chez les femmes jeunes.

Les symptômes de l’AVC varient suivant la zone du cerveau touchée : paralysie ou engourdissement d’une partie du visage avec déviation de la bouche, problèmes d’élocution avec impossibilité d’émettre une parole ou de trouver ses mots, perte de force ou motricité au niveau d’un membre ou d’une partie du corps, maux de tête violents avec vomissements et vertiges, et troubles dans les sensations de toucher ou de la vue. Ces signes qui apparaissent soudainement doivent tout de suite alerter.

À noter que d’autres manifestations peuvent survenir, comme la perte soudaine de la vision d’un œil, une vision double, une perte d’équilibre, des troubles de la coordination, ou encore une confusion mentale. Chez certaines personnes, notamment âgées, l’AVC peut aussi se manifester par un simple état de somnolence ou un trouble de la vigilance, parfois confondu avec une autre pathologie.

Les signes de l’accident vasculaire cérébral apparaissent en général de manière brutale et doivent être considérés comme une urgence médicale absolue. L’identification rapide des signes d’AVC repose sur la règle mnémotechnique « VITE », dont les lettres signifient :

L’accident vasculaire cérébral est la plupart du temps reconnu lorsqu’il se produit, les symptômes étant soudains et caractéristiques. Le diagnostic est ensuite confirmé par imagerie. Deux techniques sont utilisées. Le scanner permet tout d’abord de définir le type d’AVC en cause, ischémique ou hémorragique. Il peut être complété par un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) en cas d’AVC de petite taille ou de localisations complexes, par exemple dans le tronc cérébral et le cervelet.

L’accident ischémique transitoire (AIT) est, à l’instar de l’AVC, défini par une baisse brutale de l’apport sanguin dans une région cérébrale, à ceci près que cette diminution est transitoire. La symptomatologie régresse spontanément et rapidement, sous 24 heures. Il est tout de même nécessaire de consulter en urgence lorsque les symptômes surviennent. En effet, les AIT augmentent le risque d’AVC par la suite. Un bilan similaire aux AVC est alors réalisé et une prise en charge médicamenteuse peut être proposée pour éviter la survenue d’un accident vasculaire cérébral.

Le traitement de l’AVC diffère selon le type. Dans le cas d’un AVC ischémique, le but est de déboucher le vaisseau cérébral le plus rapidement possible, afin de limiter les lésions, et donc les séquelles. La première technique employée est la thrombolyse, c’est-à-dire l’injection d’un produit capable de dissoudre le caillot. La thrombolyse n’est efficace que dans les 4-5 premières heures après le début de l’AVC.

Il existe une seconde réponse thérapeutique, plus récente : la thrombectomie. Elle consiste à ôter le caillot qui obstrue l’artère de manière mécanique, à l’aide d’un cathéter inséré dans l’artère fémorale. Cette technique est cependant réservée aux caillots faciles d’accès, obstruant une grosse artère, et aux patients qui répondent le moins bien à la thrombolyse. Ameli précise que, pour être efficace, la thrombectomie doit être effectuée dans un délai de 6 heures après l’AVC. Ce délai peut être étendu jusqu’à 9 heures si l’imagerie montre encore une zone cérébrale sauvable, ou « pénombre ». Ces traitements d’urgence doivent être initiés dans des unités neuro-vasculaires spécialisées, équipées pour une prise en charge rapide et coordonnée.

En cas d’AVC hémorragique, la prise en charge est chirurgicale et vise à rétablir un écoulement sanguin normal. Elle peut inclure la mise en place d’un clip chirurgical ou d’une embolisation, notamment en cas de rupture d’anévrisme. Le contrôle de la tension artérielle est aussi essentiel pour limiter l’extension du saignement.

Il s’agit ensuite de lutter contre les facteurs de risque à l’origine de l’AVC pour éviter les rechutes. Parmi ceux-ci, on peut citer le diabète et l’hypertension artérielle, qui ont des effets délétères sur l’état des vaisseaux, les arythmies cardiaques, qui favorisent la formation de caillots, le tabagisme, l’hypercholestérolémie et l’obésité. La prise en charge inclut des conseils nutritionnels, l’arrêt du tabac, et une activité physique adaptée.

En parallèle, il peut être prescrit un traitement anticoagulant pour fluidifier le sang et limiter les récidives, ainsi qu’un traitement antiagrégant plaquettaire, en prévention secondaire, selon le type d’AVC et le profil du patient.

La rééducation tient une place centrale dans le processus de rétablissement post-AVC. Elle peut mobiliser plusieurs professionnels, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, et psychologues, en fonction des déficits. Elle démarre dès la phase hospitalière pour optimiser la récupération des fonctions atteintes. Une prise en charge psychosociale est aussi souvent nécessaire pour accompagner le patient et ses proches face aux conséquences cognitives, motrices ou émotionnelles de l’AVC.

Les caillots qui bouchent les vaisseaux, provoquant un AVC, dérivent le plus souvent de la formation de plaques d’athérome. Pour cette raison, il est intéressant de pouvoir dépister et prédire quelles sont les plaques les plus menaçantes. À cette fin, les chercheurs sont en quête de marqueurs biologiques susceptibles de discriminer les plaques menaçantes des plaques stables sans risque de décrochage. Des travaux se concentrent sur l’identification de facteurs prédictifs, non seulement pour repérer ces plaques, mais aussi pour anticiper les complications cérébrales comme les œdèmes ou la détérioration neurologique précoce, qui aggravent le pronostic après un AVC.

En parallèle, d’autres recherches sur le thème des risques s’intéressent au rôle des statines pour prévenir les accidents vasculaires, ou encore à l’impact de la dépression sévère chez les personnes âgées, d’un temps de travail prolongé ou de certains médicaments qui semblent augmenter le risque d’AVC. Les facteurs génétiques ne sont pas mis de côté et font l’objet d’études de grande ampleur.

Les efforts de recherche sur l’AVC s’étendent au domaine du diagnostic, avec la mise au point d’outils d’imagerie cérébrale toujours plus précis et rapides, comme l’IRM pondérée en diffusion ou l’angiographie par scanner. L’intelligence artificielle vient compléter ces avancées, en facilitant l’interprétation des images et la distinction entre AVC ischémique et hémorragique. Elle pourrait aussi offrir des outils accessibles au public pour détecter les signes physiques précoces d’un AVC avec une application smartphone.

Les traitements d’un AVC ischémique font appel à des médicaments antithrombotiques qui dégradent le caillot bouchant le vaisseau. Cependant, ces traitements ne sont pas dénués d’effets secondaires et ne sont pleinement efficaces que peu de temps après l’accident. La recherche s’efforce d’améliorer les traitements et de limiter leurs effets néfastes pour pouvoir un jour les utiliser dans des fenêtres thérapeutiques plus larges. Le but est aussi d’augmenter leur pouvoir de dissolution du caillot sanguin.

En ce qui concerne les AVC hémorragiques, les chercheurs ont pour objectif de mettre au point des molécules pour protéger les neurones de l’hémorragie et optimiser la diffusion des médicaments jusqu’au cerveau. Il s’agit par exemple de rendre les cellules moins sensibles au manque d’oxygène lié à l’hémorragie. Un autre objectif est d’identifier des cibles thérapeutiques pour contrer les mécanismes impliqués dans la mort cellulaire, ou d’agir sur le contrôle de la pression artérielle et de la coagulation pour bloquer l’apparition des lésions cérébrales. Enfin, plusieurs études sont en cours pour améliorer les techniques chirurgicales ce qui permettrait de mieux traiter ces AVC.

La rééducation après un AVC passe par la stimulation des neurones pour former de nouveaux réseaux capables de pallier les déficiences provoquées par l’accident. Les chercheurs tentent de mettre au point des traitements ou des modalités de prise en charge qui accélèrent la création de ces réseaux, offrant une meilleure récupération aux patients. Pour cela, ils explorent des approches innovantes, comme des traitements agissant sur la perception tactile ou utilisant les techniques du neurofeedback. Ils essaient aussi de mieux protéger l’environnement des neurones afin de limiter les dommages persistants. Un des enjeux clés de la recherche est de trouver la meilleure stratégie pour optimiser la récupération, c’est-à-dire la fenêtre d’intervention et le protocole de rééducation le plus efficace.

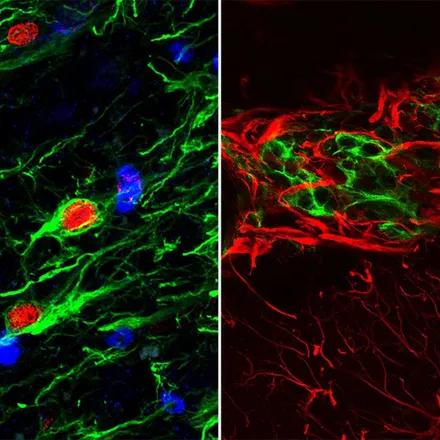

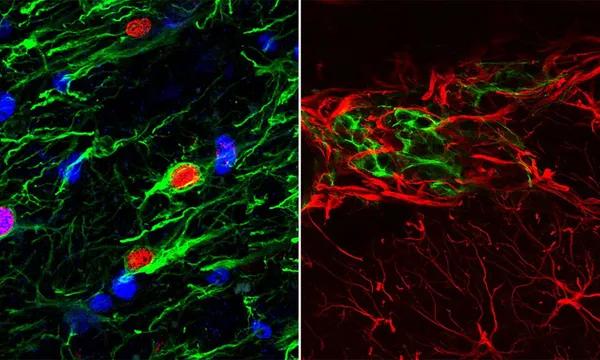

La thérapie cellulaire est également un traitement d’avenir. L’idée est de greffer au sein des zones cérébrales lésées des cellules souches immatures, qui, une fois en place, se transformeraient en neurones adultes venant remplacer les neurones perdus. Cette méthode a démontré son potentiel, mais de nombreuses investigations restent nécessaires. En effet, pour exemple, la structure du cerveau est complexe, et l’agencement des neurones ne peut être réalisé au hasard. Les chercheurs souhaitent créer des supports biocompatibles mimant cette structure pour favoriser une bonne répartition des différents types de neurones lors de la greffe.

Par ailleurs, d’autres travaux étudient le phénomène de réocclusion immédiate après un AVC ainsi que des thérapies antiplaquettaires pour le contrer, afin d’améliorer les chances de récupération à long terme. Enfin, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle représentent un grand espoir pour la prise en charge post-AVC. Elles pourraient permettre de prévoir comment vont récupérer les patients, de personnaliser les protocoles de rééducation et de suivre les malades à domicile grâce à des dispositifs connectés. Enfin, des recherches sont en cours pour évaluer l’intérêt de certains traitements comme les antidépresseurs qui favoriseraient le développement de nouveaux réseaux de neurones.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.

Accident vasculaires cérébraux : une interface cerveau machine pour améliorer la rééducation

Accidents vasculaires cérébraux : soigner les lésions cérébrales grâce à un hydrogel

Alternative à la greffe : un biomatériau prometteur pour prendre en charge les lésions du cortex cérébral

Maladies cardiovasculaires