Adultes maltraités pendant l’enfance : décrypter leur cerveau pour les aider à aller mieux

La dépression touche environ 280 millions de personnes dans le monde, un chiffre si important que certains n’hésitent plus à parler d’épidémie mondiale. L’arsenal thérapeutique s’est étoffé avec de nouveaux médicaments et des thérapies cognitivo-comportementales. Mais il reste beaucoup à faire pour comprendre les mécanismes biologiques et psychiques de la dépression, contourner la résistance aux traitements et en réduire les effets secondaires.

La dépression est une maladie très répandue. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle atteint environ 280 millions de personnes dans le monde. L’Inserm estime à 20 % la part de la population française qui souffre de cette affection au moins une fois dans sa vie. La dépression fait l’objet de nombreux préjugés, mais elle constitue une réalité aux enjeux de santé majeurs.

Les derniers chiffres de l’étude CoviPrev, mise en place par Santé publique France pour évaluer la santé mentale des français à la suite de l’épidémie de Covid-19, montre l’importance des troubles dépressifs dans la population. Ainsi, fin novembre 2023, 16 % des français montraient les signes d’un état dépressif et 23 % les signes d’un état anxieux.

La dépression peut survenir à tout moment de la vie. Selon l’OMS, dans le monde, elle frapperait 1,1 % des adolescents âgés de 10 à 14 ans et 2,8 % des adolescents âgés de 15 à 19 ans. Une enquête menée par Santé publique France en 2021 montre par ailleurs que 2 mois après l’accouchement, une femme sur 6 présente une dépression post-partum.

La dépression est un facteur de risque de suicide conséquent. D’après l’Inserm, les tentatives de suicide sont multipliées par 30 en cas d’épisode dépressif. Selon Santé publique France, on compte environ 9 000 décès annuels par suicide dans l’hexagone, soit un des taux les plus élevés d’Europe, ce qui fait de la maladie la première cause de décès chez les 25-34 ans.

Selon l’étude CoviPrev réalisée par Santé publique France, 10 % des français ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année 2023. Ces idées suicidaires atteignent aussi les femmes après l’accouchement, puisqu’une mère sur 20 déclare en avoir eu. En outre, d’après l’OMS, un quart des décès par suicide dans le monde concerne des personnes âgées de 60 ans ou plus, les problèmes de santé mentale étant rarement reconnus et traités au sein de cette population.

La dépression est un trouble de l’humeur qui se traduit par une perte de motivation, un manque d’estime et de confiance en soi. Elle engendre une souffrance psychique quasi-permanente et durable, avec un retentissement conséquent sur la vie quotidienne. On parle de dépression lorsque cet état subsiste pendant plus de deux semaines.

Un épisode dépressif majeur chez l’adulte est défini par des symptômes primaires : humeur triste, perte de la capacité à ressentir du plaisir et fatigue généralisée. S’y ajoutent des troubles secondaires : troubles du sommeil, troubles de l’appétit, ralentissement psychomoteur, culpabilité, dévalorisation de soi, trouble de la concentration et pensées de mort récurrentes.

Des symptômes somatiques peuvent aussi apparaître, comme des douleurs diffuses, des maux de dos et des céphalées, une sensation d’oppression ou une altération de l’état global, en particulier chez les personnes âgées. Des troubles cognitifs, tels qu’une baisse de l’attention, des difficultés à prendre des décisions et une lenteur intellectuelle, sont également fréquents.

La dépression est à distinguer de la « déprime » ou de la « mélancolie », qui sont des phénomènes plus passagers. Enfin, lorsque des symptômes dépressifs courent dans le temps, sur plusieurs années, la maladie est qualifiée de dépression chronique.

La dépression ne concerne pas que les adultes. La récente épidémie de Covid-19 et les confinements successifs qu’elle a engendrés ont rendu centrale la problématique de la santé mentale chez les jeunes.

La dépression chez l’enfant revêt une symptomatologie spécifique. Les symptômes sont néanmoins difficiles à identifier, car ils s’expriment souvent de manière indirecte. La maladie peut se traduire par un repli social, une baisse des performances scolaires, une dévalorisation, un désintérêt pour les activités habituellement appréciées, une agitation, une irritabilité, une tristesse ou des sautes d’humeurs.

La dépression chez l’adolescent peut quant à elle être associée à des comportements à risque et des conduites dangereuses, comme la consommation de drogue, l’abus d’alcool et la réalisation d’actes délinquants, mais aussi à des troubles somatiques ou des troubles du comportement alimentaire (TCA).

Devant de tels signes, il est impératif de contacter rapidement un médecin, à même de conduire un diagnostic précis et de mettre en place un traitement adéquat.

La dépression réactionnelle, aussi appelée « dépression psychogène », peut survenir dans diverses situations. Elle peut être consécutive à un évènement difficile, tel que le décès d’un proche ou la perte d’un emploi, ou à un changement brutal de la vie nécessitant une adaptation importante, comme un accident entraînant un handicap. Elle peut également être provoquée par des troubles hormonaux, par exemple des dérèglements de la thyroïde ou au cours de la grossesse, et par des maladies, notamment neurologiques et cancéreuses. La dépression réactionnelle est facilement réversible et de bon pronostic.

A l’inverse de la dépression réactionnelle, la dépression endogène représente une catégorie de dépression sans élément déclencheur déterminé. Néanmoins, une prédisposition individuelle d’origine génétique a été repérée chez plusieurs patients. Elle s’exprime ou non en fonction de facteurs environnementaux.

La recherche suggère que la dépression résulte la plupart du temps d’une combinaison complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Un déséquilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline, pourrait jouer un rôle clé dans l’apparition de la maladie. Les antécédents familiaux, les enfances marquées par des traumatismes, des violences ou de la négligence, augmentent également le risque de dépression.

La dépression chez la femme après l’accouchement est fréquente. Elle est causée là encore par un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Elle doit être dissociée du baby blues, qui est un trouble transitoire disparaissant complètement 2 semaines après la naissance.

La dépression post-partum se traduit par des problèmes pour s’occuper de son enfant, une forte anxiété, une tristesse, des insomnies et une grande culpabilité. Elle peut s’accompagner d’un sentiment de détachement vis-à-vis du bébé, d’une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes, et dans les cas les plus graves, de pensées suicidaires.

La maladie doit être dépistée et prise en charge rapidement, car, outre le risque pour la maman, elle entrave aussi le bon développement du nourrisson. Selon Ameli, cette forme de dépression concernerait 10 à 20 % des mères. Le suivi médical post-natal, lors de consultations avec la sage-femme ou le médecin traitant, est donc essentiel pour repérer les signes précoces de dépression et orienter la patiente vers une prise en charge adéquate.

Le diagnostic de la dépression repose sur un examen clinique réalisé par un professionnel de santé. Le médecin évalue la présence, l’intensité et la durée des symptômes caractéristiques : humeur dépressive, perte d’intérêt ou de plaisir, troubles du sommeil ou de l’appétit, fatigue, difficultés de concentration et idées de dévalorisation ou de mort. Pour poser le diagnostic d’un épisode dépressif caractérisé, au moins cinq de ces symptômes doivent être observés de manière quasi-continue pendant plus de deux semaines.

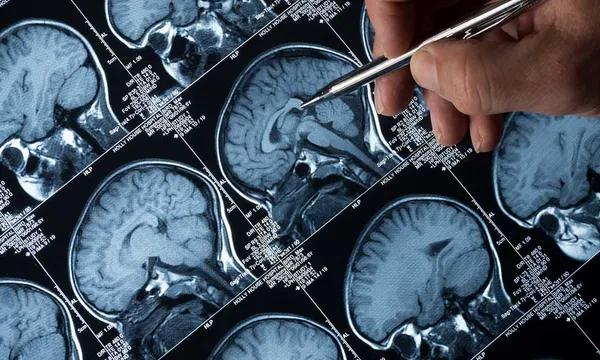

Un entretien approfondi permet d’exclure d’autres causes possibles aux troubles observés, comme d’autres affections somatiques, l’usage de substances psychoactives ou des pathologies psychiatriques. Des repères et questionnaires standardisés, comme l’échelle de dépression (HAD) ou l’échelle d’anxiété de Hamilton (HARS), peuvent être utilisés en appui. Il n’existe pas d’examen biologique ou d’imagerie permettant de confirmer le diagnostic d’une dépression, mais des examens complémentaires peuvent être prescrits pour écarter une origine organique, par exemple une maladie de la thyroïde.

Malheureusement, la dépression affecte aussi les personnes âgées, qui sont particulièrement susceptibles de développer la maladie après une perte d’autonomie ou face à la solitude. La tristesse et la fatigue ne doivent pas être considérées comme normales à un âge avancé. La dépression est une pathologie à part entière, qu’il convient de prendre en charge. Chez le sujet âgé, elle est sous-diagnostiquée, car ses symptômes sont souvent attribués à tort au vieillissement, à une maladie chronique ou à un état de fatigue généralisé.

Une démarche diagnostique doit être conduite devant certains symptômes tels que la fatigue, les douleurs, la perte de poids et la surconsommation de médicaments ou d’alcool, qui peuvent révéler une dépression. Des troubles de la mémoire, une lenteur psychomotrice ou un repli sur soi doivent également alerter. Ce tableau clinique peut ressembler à une démence débutante, ce qui complexifie le diagnostic. Toute suspicion de dépression ou de démence chez un proche doit pousser à consulter un professionnel de santé.

Pour les dépressions légères à modérées, une psychothérapie seule peut-être efficace. Elle a principalement pour objectif de freiner l’évolution de la maladie et de prévenir les récidives. Les thérapies dites cognitivo-comportementales sont basées sur des exercices conseillés par le médecin, à pratiquer quotidiennement. Elles encouragent le patient à adopter de nouveaux comportements au détriment de ses pensées négatives. Les séances sont menées par un psychologue ou psychiatre, dans un cadre structuré, sur une durée de quelques mois à plusieurs années en fonction de la situation. Ce type d’approche est privilégié chez les enfants et les adolescents, pour lesquels le recours aux médicaments est réservé aux formes les plus graves.

Il existe des médicaments pour soigner la dépression. Bien que relativement efficaces, ils ne sont cependant pas dénués d’effets secondaires. Le traitement met souvent plusieurs semaines avant d’agir. Son arrêt doit impérativement être progressif et accompagné par le praticien qui l’a instauré pour surveiller et prévenir les rechutes.

Les antidépresseurs les plus utilisés sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), qui présentent aujourd’hui un meilleur profil de tolérance que les anciennes générations de composés. Ils sont prescrits en première intention, car leur pouvoir thérapeutique est bien établi et leurs effets secondaires mieux maîtrisés. D’autres classes de médicaments peuvent être employées selon la réponse au traitement : les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa), les tricycliques ou les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), réservés à des situations spécifiques. Dans les cas de dépression sévère, une association à un anxiolytique ou à un traitement régulateur de l’humeur peut être envisagée, mais toujours sur une période limitée pour éviter les risques de dépendance.

Pour les dépressions sévères, la stimulation cérébrale peut être proposée en milieu hospitalier. Ainsi, lors de l’électro-convulsivothérapie, des électrodes placées de part et d’autre du crâne permettent le passage d’un courant électrique générant une sorte de crise d’épilepsie transitoire, stoppant au bout de 30 secondes. Cette technique, ancienne et maîtrisée, se déroule sous anesthésie générale. Elle donne des résultats surprenants, notamment chez les personnes dont la dépression résiste aux traitements.

Une autre méthode, la stimulation magnétique transcrânienne, consiste à exciter la zone cérébrale impliquée dans la dépression à l’aide d’un champ magnétique. En plus d’améliorer les symptômes dépressifs, cette approche pourrait renforcer l’action de médicaments. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) peut être pratiquée dans le cas de dépressions modérées à sévères résistantes, mais son accès reste limité.

Enfin, les patients sujets à une « dépression saisonnière », liée au manque de lumière extérieure, peuvent bénéficier des effets de la luminothérapie. Ils sont exposés à une lumière de forte intensité, plusieurs heures par jour, afin d’augmenter artificiellement les périodes d’ensoleillement. Ce traitement, recommandé le matin pendant au moins 30 minutes, agit en régulant l’horloge biologique et en stimulant la production de sérotonine, un neurotransmetteur diminué au cours de la dépression. Il peut être proposé seul, ou en complément d’un traitement médicamenteux ou psychothérapeutique.

Identification de marqueurs de diagnostic, d’efficacité de traitement ou de rechute, mise au point de médicaments et de techniques de stimulation cérébrale innovantes… De nombreuses voies de recherche sont explorées dans la lutte contre la dépression.

Des études sont menées pour découvrir des facteurs génétiques augmentant le risque de développer la maladie. Elles présentent un intérêt aussi bien pour la prévention que pour la mise au point de thérapies. Les chercheurs se penchent également de près sur les mécanismes cérébraux impliqués dans la dépression : un préalable indispensable à l’élaboration de traitements. Outre la quête de dysfonctionnements cérébraux éventuels et de mécanismes moléculaires associés, des pistes originales sont suivies, comme celles de l’inflammation chronique et du microbiote intestinal, qui interviendraient dans l’apparition de la dépression.

D’un point de vue thérapeutique, la recherche s’investit tout autant sur l’optimisation des traitements existants contre la dépression, que sur la validation de nouvelles molécules, notamment des antidépresseurs de dernière génération. Des progrès sont en parallèle réalisés dans le domaine de la neuromodulation et de la e-santé, qui ouvrent des perspectives de prise en charge novatrices et utiles pour traiter les dépressions résistantes.

Actuellement, un programme national porte sur la psychiatrie de précision, dont la finalité est de personnaliser les soins et d’adapter les traitements aux caractéristiques individuelles de chaque patient. Les chercheurs s’appuient sur la plus grande cohorte française de patients atteints de troubles psychiatriques. Ils exploitent de multiples données, cliniques, biologiques et numériques, ainsi que des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, la génomique et l’imagerie cérébrale pour conduire leurs expertises.

Des travaux récents s’intéressent pour leur part aux attentes réelles des malades vis-à-vis des traitements. Par exemple, une enquête internationale a sondé les critères jugés importants par les patients et leurs proches, souvent mis de côté dans les protocoles d’essai clinique. Cette démarche vise à définir de nouveaux critères d’évaluation des traitements, plus proches des besoins exprimés par les personnes concernées, et à mettre en place des outils pour faciliter cette évaluation. Il s’agit aussi de comprendre les causes de la résistance aux traitements, afin de proposer des solutions alternatives.

La prévention et le dépistage précoce de la dépression sont inscrits comme des priorités dans les engagements de la Grande cause nationale 2025 pour la santé mentale. La HAS concrétise son investissement sur ce thème avec un programme axé sur la détection précoce et l’amélioration de la prise en charge des maladies mentales, y compris de la dépression résistante et chez le sujet âgé. L’usage de l’intelligence artificielle est aussi à l’étude, par exemple pour prédire le risque de suicide qui augmente avec la pathologie.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.

Adultes maltraités pendant l’enfance : décrypter leur cerveau pour les aider à aller mieux

Dépression : le rôle du microbiote intestinal via le nerf vague

Dépression : un outil pour définir rapidement l’efficacité d’un traitement chez le patient

Maladies neurologiques et psychiatriques