Accident vasculaires cérébraux : une interface cerveau machine pour améliorer la rééducation

20 octobre 2025

01

Rachel Auzely est enseignante-chercheuse, à la tête de l’équipe « Structure et modifications des polysaccharides » au centre de recherche sur les macromolécules végétales à Grenoble.

Financement accordé à Rachel Auzely en pour une équipe FRM sur 3 ans en 2018.

Les accidents vasculaires cérébraux peuvent conduire à la destruction de neurones dans certaines régions du cerveau, pouvant aboutir à la formation de « cavités lésionnelles ». Les séquelles sont alors incurables.

Des cellules souches, associées à un gel, pourraient-elles traiter ces lésions ?

Les réponses de Rachel Auzely, qui nous explique son approche et les espoirs qu’elle suscite.

02

Plus d’un million d’adultes ont présenté un accident vasculaire cérébraux, ou AVC, au cours des 10 dernières années.

Un AVC est caractérisé par des lésions dans le cerveau, qui ont lieu suite à un arrêt de la circulation sanguine ou à une hémorragie. Si celui-ci est détecté dans les premières heures, on peut intervenir, mais au-delà, il n’y a plus de traitement possible à part la rééducation. Dans le cas d’une destruction importante des neurones, le patient reste handicapé.

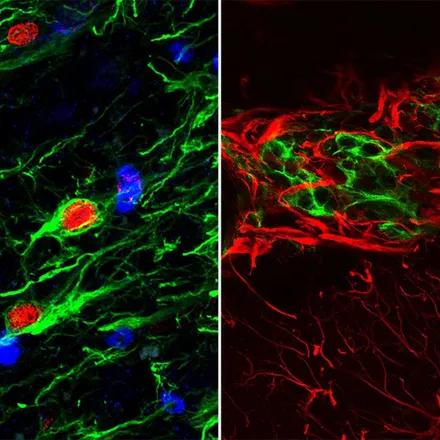

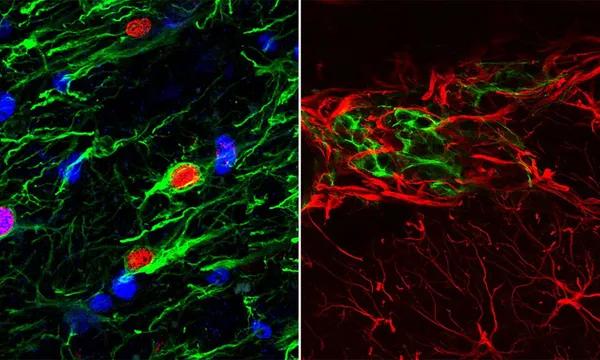

La seule voie de traitement possible serait donc de favoriser la régénération des neurones. Les recherches actuelles se tournent vers l’injection de cellules souches particulières capables de donner les différentes cellules qui composent le cerveau et appelées « cellules souches neurales ». Mais lorsque celles-ci sont injectées par voie intraveineuse, il n’y en a qu’un faible pourcentage qui atteint le cerveau. Et même une fois dans le cerveau, il y a une mortalité cellulaire importante, car les cellules souches se retrouvent dans un milieu hostile, résultant de la nécrose du tissu cérébral.

Je suis chimiste, et je m’intéresse particulièrement à l’acide hyaluronique. Cette molécule est très abondante dans le cerveau. J’ai développé des hydrogels à base d’acide hyaluronique, puis étudié le comportement des cellules souches neurales sur celui-ci. Ce projet était notre premier financement de la FRM en 2013. Nous avons montré que notre hydrogel était un milieu très favorable pour la survie de ces cellules et leur différenciation en neurones.

Un collègue neurologue au CHU de Grenoble Alpes, le Pr Olivier Detante, qui travaille sur l’injection de cellules souches chez les patients ayant subi un AVC, m’a alors contacté pour collaborer. En effet, associer les cellules souches à des hydrogels permet de favoriser leur survie à l’intérieur du corps. J’ai pour cela développé une version des hydrogels qui peut être injectée de manière peu invasive par des aiguilles de petit calibre directement dans le cerveau.

Tout d’abord, pour passer à l’étape des essais cliniques, il est indispensable de prouver que notre hydrogel est bien à l’origine des effets positifs sur la survie des cellules souches, en suivant, grâce à l’IRM, sa localisation et sa durée de vie, et de vérifier qu’il est bien dégradé par le corps au bout d’un certain temps.

Pour l’application clinique, cela permettra au médecin de contrôler précisément la quantité injectée et l’endroit où il injecte. Ensuite, on pourra suivre l’hydrogel et sa dégradation, qui peut être différente chez chaque patient, pour adapter le traitement et savoir quand refaire une injection si besoin. C’est de la médecine personnalisée !

En collaboration avec le Dr Claire Rome, biologiste au Grenoble Institut des Neurosciences, nous avons démontré que le gel était favorable à la survie des cellules souches et qu’il était injectable dans le cerveau. La prochaine étape est donc de tester sur notre modèle animal l’injection du gel avec les cellules souches. C’est une étape nécessaire pour pouvoir passer aux études cliniques sur l’Homme.

J’ai reçu un certain nombre de messages de patient qui avaient fait un AVC et qui étaient intéressés pour participer à d’éventuelles études cliniques. Je pense que cela touche énormément les patients, pour les maladies comme celle-ci où il n’y a pas de solution, ça leur donne de l’espoir.

Mais à côté, ce type d’étude est très couteux et prend du temps. De plus, les études cliniques demandent encore plus de moyens, car le gel doit être produit dans des conditions répondant aux normes pharmaceutiques afin de satisfaire aux exigences en matière de sécurité. C’est pour cela que le financement de la recherche est très important, pour faire de ces espoirs des réalités.

03

Accident vasculaires cérébraux : une interface cerveau machine pour améliorer la rééducation

Accidents vasculaires cérébraux : soigner les lésions cérébrales grâce à un hydrogel

Alternative à la greffe : un biomatériau prometteur pour prendre en charge les lésions du cortex cérébral

Science ouverte

Découvrez les publications scientifiques en libre accès, liées aux projets financés par la FRM

Maladies cardiovasculaires