Paludisme : comprendre pourquoi les globules rouges s’accumulent dans les vaisseaux lors des formes sévères

Aussi appelé malaria, le paludisme est une maladie infectieuse qui touche des millions de personnes chaque année à travers le monde, et principalement en Afrique. Transmis par le moustique Anophèle, qui véhicule un parasite responsable de la maladie, le paludisme se manifeste par de fortes fièvres, des frissons et des douleurs. La prévention repose sur des mesures de lutte contre les moustiques, sur des traitements antipaludiques et depuis peu, sur des vaccins tels que le RTS,S ou le R21.

La recherche s’oriente actuellement vers de nouvelles thérapies et le développement de vaccins plus efficaces, mais aussi vers des stratégies d’éradication des moustiques vecteurs afin de réduire les risques d’infection et de protéger durablement les populations.

Le paludisme, ou malaria, est une pathologie très répandue dans le monde. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’en 2022, 249 millions de personnes sur la planète étaient touchées par la maladie. Celle-ci a été portée responsable de 608 000 décès cette même année.

La zone du monde la plus touchée par le paludisme est l’Afrique : elle concentre 94 % des cas et 95 % des décès liés à la maladie. Selon le Centre national de référence du paludisme, on dénombre chaque année en France métropolitaine entre 4 000 et 6 000 cas d’importation causés par Plasmodium falciparum, le parasite principalement responsable de la maladie. Parmi ces cas importés, dits cas autochtones, entre 150 et 300 patients développent une forme grave de la pathologie, et entre 20 et 25 personnes en meurent.

Le paludisme est une maladie parasitaire, c’est-à-dire liée à un pathogène vivant aux dépens de l’organisme qu’il infecte. Ici, le parasite en cause est le Plasmodium. Plusieurs espèces de Plasmodium sont à l’origine du paludisme. Le plus répandu et le plus dangereux est Plasmodium falciparum. Les autres, comme P. vivax, P. ovale, P. malariae, sont moins fréquents et engendrent des infections généralement moins sévères, à l’exception de Plasmodium knowlesi.

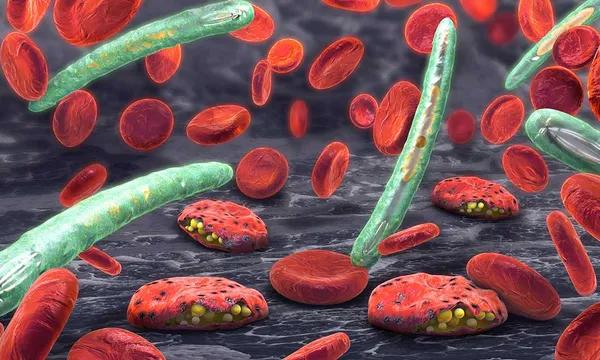

Le Plasmodium est transmis à l’Homme par la piqûre d’un moustique femelle Anophèle. Une fois dans le sang, le parasite gagne les cellules du foie où il se multiplie. Les nouveaux micro-organismes produits, ou mérozoïtes, s’attaquent ensuite aux globules rouges, dans lesquels, là encore, ils se multiplient. Cette infection fait exploser les cellules sanguines. Les parasites recolonisent le moustique lorsque la personne malade est piquée. Ce moustique peut alors transmettre la pathologie à d’autres personnes. Selon l’Inserm, dans les pays les plus touchés, la transmission du parasite peut aussi avoir lieu au cours de transfusions sanguines ou entre la mère et l’enfant à la fin d’une grossesse.

La période d’incubation de la malaria, qui définit la durée entre une piqûre et l’apparition des premiers symptômes, est de 8 à 30 jours. Elle dépend de l’espèce de Plasmodium incriminée, qui influence aussi la durée et la fréquence des crises. Les crises de paludisme, aussi appelées « accès palustres », débutent de manière classique par une très forte fièvre pouvant atteindre 41 à 42 °C. Elles s’accompagnent de tremblements, de sueurs, de maux de tête, de toux, de douleurs abdominales, de nausées, voire de diarrhées et de vomissements. Dans les formes les plus graves, on peut également observer une atteinte respiratoire, des convulsions ou des saignements.

Lorsque de tels signes apparaissent, une prise en charge médicale rapide est indispensable. En effet, contrairement aux idées reçues, ces atteintes peuvent engendrer un coma, des séquelles graves, voire provoquer la mort chez les personnes sensibles telles que les femmes enceintes, les enfants et nourrissons, les personnes vivant avec le VIH ou les voyageurs qui n’ont jamais été exposés au parasite auparavant.

Le paludisme peut être diagnostiqué de plusieurs manières. Tout d’abord, le praticien peut rechercher la présence du parasite par simple examen microscopique réalisé sur un prélèvement sanguin, un frottis sanguin ou une « goutte épaisse » de sang. Des tests de diagnostic rapide existent également. Ils permettent la détection de molécules produites par le parasite dans le sang. Enfin, dans certains pays, on peut avoir recours à des tests PCR pour mettre en évidence la présence de matériel génétique propre au parasite Plasmodium dans l’organisme.

Mieux vaut prévenir que guérir : la prévention est en effet un élément clé dans la lutte contre le paludisme. Ainsi, il est conseillé aux voyageurs souhaitant se rendre dans des régions ou pays dans lesquels la malaria est endémique, c’est-à-dire présente de manière permanente, de prendre un traitement préventif, ou chimioprophylaxie. L’OMS précise que le traitement doit être suivi pendant tout le voyage puis pendant 4 semaines après le retour, et parfois plusieurs semaines avant le départ.

Ces thérapies médicamenteuses doivent s’accompagner de mesures de lutte antivectorielle pour tuer ou repousser les moustiques et éviter les piqûres grâce à des moustiquaires, des insecticides, ou encore le port de vêtements longs. Ces mesures sont recommandées de jour comme de nuit, même si le moustique Anophèle agit principalement entre le soir et le matin.

Cependant, aucun de ces moyens de prévention, seuls ou même combinés, ne garantissent une protection totale contre le paludisme. Il est donc primordial de rester vigilant à l’apparition des symptômes évocateurs à la suite d’un voyage dans un pays où le parasite est endémique, et de consulter pour être pris en charge le plus rapidement possible en cas de crise.

Les traitements préventifs et curatifs contre la malaria sont les mêmes. Les différents antipaludéens actuels agissent en détruisant les parasites dans l’organisme. Les molécules prescrites varient suivant les résistances développées par les parasites dans les pays concernés. Il s’agit le plus souvent de cachets à avaler, mais des formules injectables existent également. Les antipaludéens les plus communs sont des combinaisons de médicaments à base d’artémisine (ACT) ou de la chloroquine. De la primaquine est généralement donnée en complément des autres molécules pour prévenir les rechutes, lorsque l’infection est due à P. vivax ou P. ovale. Malheureusement de nombreuses résistances à ces traitements sont apparues ces dernières années, les rendant moins efficaces pour lutter contre le parasite.

Un vaccin contre le paludisme a démontré une efficacité partielle pour prévenir la pathologie. Nommé RTS,S, son utilisation généralisée est recommandé par l’OMS depuis 2021 dans les régions affectées par la maladie, en association avec les mesures préventives dictées précédemment. Un autre vaccin antipaludique, appelé R21, a lui aussi fait ses preuves. Il a été « préqualifié » et recommandé par l’OMS en 2023 pour éviter la maladie.

Comprendre plus finement les mécanismes de l’infection par le Plasmodium, comme l’influence du fer sanguin ou la manière dont le parasite déjoue le système immunitaire, permet d’envisager des approches thérapeutiques novatrices. Dans les formes graves de paludisme, l’obstruction des vaisseaux sanguins par des globules rouges infectés met en péril la vie des patients, et représente un phénomène urgent à déchiffrer pour les chercheurs.

L’étude des réservoirs du parasite dans le corps humain, en particulier le foie, la moelle osseuse et le sang, constitue une autre voie importante pour lutter contre les résurgences de la maladie et les formes asymptomatiques. Des recherches sont aussi menées sur le cycle de reproduction du Plasmodium, notamment sur le processus d’invasion des cellules hôtes ou la différenciation sexuelle du parasite. Inhiber ces mécanismes permettrait de limiter la transmission entre les individus.

On observe actuellement une forte augmentation des phénomènes de résistance aux antipaludéens, dans plusieurs régions du globe, et particulièrement ces derniers temps en Afrique. Pour répondre à cet enjeu, les chercheurs tentent de caractériser les mécanismes de résistance existants en vue de mettre en place des moyens pour les contourner.

De nouvelles approches de traitement ciblent les globules rouges infectés, par exemple leurs lipides, qui permettent au parasite de se multiplier, ou leur processus de filtration par la rate. Le développement de nouvelles thérapies passe aussi par des stratégies de repositionnement des médicaments. Il s’agit d’utiliser des molécules dont on connaît déjà les effets et la toxicité, pour traiter une pathologie autre que celle pour laquelle elles ont été mises au point au départ. Les scientifiques ont ainsi recours à de grosses banques de molécules afin d’évaluer leurs impacts sur le parasite.

Enfin, les recherches sur la création de nouveaux vaccins continuent, avec des essais cliniques aux résultats prometteurs pour certains, comme le PRIMVAC, destiné aux femmes enceintes. Différentes stratégies vaccinales sont envisagées selon le mécanisme ciblé et le type de vaccin développé, dans le but d’atteindre la plus haute protection possible contre le parasite.

Des politiques d’éradication des moustiques vecteurs de la malaria sont en place dans les régions les plus touchées par la maladie. Outre la mise au point et l’utilisation d’insecticides efficaces, cela peut consister à relâcher dans l’environnement des insectes mâles stériles pour éliminer les espèces sauvages. Cette méthode permet aussi de lutter contre d’autres maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, Zika ou le chikungunya. Elle fait cependant l’objet d’un débat éthique, car elle peut à terme affecter les écosystèmes. Les chercheurs travaillent sur d’autres approches originales faisant intervenir des manipulations de génie génétique. Celles-ci visent à renforcer la résistance des moustiques vis-à-vis du parasite pour rendre les piqûres inoffensives, et même à masculiniser les femelles pour les rendre incapables de piquer.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.

Paludisme : comprendre pourquoi les globules rouges s’accumulent dans les vaisseaux lors des formes sévères

Paludisme : un mécanisme moléculaire clé de la multiplication et de la propagation du parasite élucidé

Paludisme : découverte de candidats médicaments prometteurs

Maladies infectieuses