Cardiopathies congénitales : une thérapie cellulaire pour éviter une défaillance ventriculaire droite après traitement

Les cardiopathies congénitales, affectant 1 naissance sur 100 en France, sont des malformations cardiaques présentes dès la vie fœtale. Essentielles à diagnostiquer précocement, elles nécessitent des traitements adaptés, principalement de la chirurgie, soutenue par des approches médicamenteuses.

La recherche explore les causes génétiques et environnementales de ces maladies, le développement des interventions in utero et de nouvelles thérapies pour prévenir les complications. Une attention particulière est aussi portée au suivi à long terme des patients pour améliorer leur qualité de vie.

Selon la Société française de cardiologie, les anomalies cardiaques congénitales concernent 1 naissance sur 100 en France. Dans 80 % des cas, elles sont diagnostiquées avant l’âge de 1 mois et 86 % de la mortalité associée à ces malformations survient avant cet âge.

Les adultes sont aussi touchés : ils sont près de 200 000 à être porteurs d’une cardiopathie congénitale, un chiffre en augmentation selon l’AP-HP, du fait des progrès de la prise en charge des nouveau-nés atteints de telles malformations.

Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur qui se manifestent au cours du développement fœtal et perturbent le fonctionnement normal de l’organe. Pour comprendre l’origine et le retentissement de ces pathologies, il est nécessaire de revenir sur le cœur et son rôle dans la circulation sanguine.

Le cœur est une pompe composée de deux parties, chacune divisée en une oreillette et un ventricule. Le cœur « droit » draine le sang pauvre en oxygène des organes périphériques vers les poumons. Le sang entre dans le cœur par les veines caves et en ressort par les artères pulmonaires. Le cœur « gauche », lui, draine le sang riche en oxygène des poumons vers les organes périphériques. Ici, le sang arrive des veines pulmonaires pour repartir par l’aorte.

Les cardiopathies congénitales correspondent à la malformation, au cours du développement, d’une ou plusieurs structures du cœur, mettant la fonction cardiaque en péril. Le sang oxygéné et le sang non oxygéné, d’ordinaire bien séparés, peuvent par exemple se mélanger, menaçant la vie de l’individu. Les malformations cardiaques congénitales sont bien différentes de l’athérosclérose et de l’hypertension artérielle, mais elles sont aussi considérées comme des maladies cardiovasculaires, car elles affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles peuvent prendre différentes formes, de gravité variable.

Les maladies cardiaques congénitales peuvent être classées dans deux grandes catégories : les cardiopathies cyanogènes et les cardiopathies non cyanogènes, le mot « cyanogène » venant de la couleur bleuâtre de la peau des patients touchés. Ces atteintes sont de gravité variable. Elles peuvent tout autant être bénignes que fatales.

Parmi les cardiopathies non cyanogènes, on trouve les anomalies de communication entre les compartiments cardiaques. Dans ce cas, deux régions cardiaques ne devant normalement pas être reliées communiquent entre elles par un trou dans la paroi du cœur qui les sépare, le septum. On parle ici de malformations septales. Deux pathologies en découlent, la communication interauriculaire, lorsque les deux oreillettes communiquent, et la communication interventriculaire, lorsque les deux ventricules communiquent.

Le canal artériel persistant est un autre type de malformation cardiaque non cyanogène. Pendant la vie fœtale, il existe un petit canal qui relie l’artère pulmonaire et l’aorte. En temps normal, celui-ci se résorbe rapidement après la naissance. Lorsqu’il subsiste, il gêne le travail du cœur et peut, à terme, engendrer une hypertension artérielle pulmonaire.

Enfin, il y a les sténoses, qui correspondent à des rétrécissements des artères, des veines, ou à des anomalies des valves cardiaques impactant le passage du sang. On distingue les sténoses aortiques et les sténoses pulmonaires. Ces dernières peuvent conduire à des cardiopathies cyanogènes.

Il existe plusieurs cardiopathies congénitales cyanogènes, dont les plus fréquentes sont la tétralogie de Fallot, la transposition des gros vaisseaux, la maladie d’Elbstein et les atrésies pulmonaires et tricuspides. La tétralogie de Fallot est un syndrome qui combine plusieurs malformations cardiaques. Dans ce syndrome, il s’additionne une communication interventriculaire, une sténose pulmonaire, un déplacement de l’artère pulmonaire et une hypertrophie du ventricule droit.

La transposition des gros vaisseaux décrit quant à elle une inversion des artères du cœur, notamment des artères pulmonaires et de l’aorte. Beaucoup plus rare, la maladie d’Elbstein touche la valvule tricuspide entre l’oreillette et le ventricule droit, avec un risque de fuite sanguine. Enfin, les atrésies pulmonaires et tricuspides sont caractérisées par une mauvaise fermeture des valvules du même nom, perturbant la circulation du sang entre l’oreillette et le ventricule, avec pour conséquence des problèmes d’oxygénation du sang.

Les malformations cardiaques congénitales sont liées à des anomalies lors du développement du cœur au cours de la période fœtale. Dans la plupart des cas, il est impossible de déterminer l’origine de la malformation, mais plusieurs facteurs de risque se démarquent : les anomalies chromosomiques comme la trisomie 21 ou le syndrome de Turner, les infections comme la rubéole, la consommation d’alcool, de tabac ou d’autres drogues, le diabète et les folates, plus connus sous le nom de vitamine B9, chez la mère pendant la grossesse. On peut aussi souligner un risque accru de cardiopathie congénitale chez les enfants nés par procréation médicalement assistée (PMA).

Les symptômes des malformations cardiaques congénitales sont, pour bon nombre d’entre eux, similaires à ceux d’autres maladies cardiovasculaires ou cardiorespiratoires. On retrouve ainsi un essoufflement, des anomalies du rythme cardiaque, ou arythmie, une accélération de la respiration et du pouls, une fatigue intense ou encore un souffle cardiaque. Au niveau de la peau peuvent apparaître une froideur et une cyanose, ou teinte bleuâtre, en particulier au niveau des lèvres et des ongles. Chez les nourrissons, des problèmes d’alimentation et de prise de poids, de même qu’une irritabilité, sont souvent manifestes.

Une partie des cardiopathies congénitales peut être dépistée in utero, lors des échographies de contrôle du bon développement fœtal. Plus tard, devant des symptômes évocateurs, plusieurs examens sont pratiqués. En premier lieu, il s’agit d’explorer le cœur par la réalisation d’une imagerie, notamment une radiographie, une échocardiographie doppler ou IRM. Ensuite, le rythme cardiaque peut être étudié par électrocardiographie pour identifier d’éventuelles anomalies.

En parallèle des examens d’imagerie, des tests génétiques peuvent être réalisés pour rechercher une mutation témoignant d’une malformation cardiaque d’origine génétique. L’oxymétrie du pouls est une autre analyse pouvant être effectuée. Elle vise à mesurer la saturation en oxygène du sang, dont la perturbation peut signaler une affection cardiaque ou pulmonaire.

Une approche de diagnostic plus invasive peut être adoptée : le cathétérisme cardiaque. Il consiste à introduire un cathéter dans une artère de la racine de la cuisse ou du bras pour la faire remonter jusqu’au cœur. Grâce à cette méthode, les praticiens peuvent explorer les veines et artères cardiaques, mais également les oreillettes et ventricules à la recherche de malformations. Le cathétérisme cardiaque peut aussi être utilisé à des fins thérapeutiques pour réparer certaines anomalies.

Le traitement des malformations cardiaques congénitales dépend du type de malformation en cause. Aussi, si les atteintes bénignes ne nécessitent qu’un suivi minutieux, d’autres pathologies en revanche requièrent une prise en charge chirurgicale rapide.

Dans le cas où une cardiopathie nécessite une intervention chirurgicale, plusieurs modalités sont possibles, selon le type de malformation en cause, sa gravité et l’âge du patient. Comme précisé précédemment, le cathétérisme cardiaque peut être utilisé pour déboucher une artère par angioplastie, ou opérer une malformation au niveau du septum et des valvules. Le remplacement de valvules peut être effectué autrement, par exemple via une intervention coronarienne percutanée ou une implantation transcathéter de valvule aortique, des méthodes moins invasives que l’opération à cœur ouvert réservée à des malformations plus graves et complexes.

La transplantation cardiaque n’a lieu qu’en dernier recours, lorsqu’aucune chirurgie réparatrice n’est possible et que le patient est à même de supporter l’opération.

Dans certaines cardiopathies congénitales, des médicaments peuvent être prescrits afin d’améliorer la fonction cardiaque. Ces médicaments sont dits « symptomatiques », car ils aident à traiter les conséquences de la malformation, comme la modification de la pression artérielle ou du rythme cardiaque, mais n’ont aucun impact sur la malformation en elle-même. Parmi eux, on trouve les bêtabloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, les diurétiques, les antiarythmiques, les inotropes et la prostaglandine E1.

Le risque d’endocardite, l’infection de la paroi interne du cœur, étant particulièrement présent chez les patients atteints de cardiopathie, des antibiotiques peuvent aussi être parfois prescrits.

Comme pour toutes les maladies cardiovasculaires, plusieurs habitudes hygiéno-diététiques sont à intégrer au mode de vie des patients pour réduire au maximum les risques d’accidents cardiovasculaires : vie active adaptée à la condition cardiaque, pas de tabac, consommation d’alcool limitée, alimentation équilibrée, diminution des sources de stress…

Les recherches menées sur les cardiopathies congénitales concernent les différentes facettes de la prise en charge de ces maladies, les facteurs de prédisposition et les traitements.

Les chercheurs étudient la génétique des cardiopathies congénitales pour découvrir l’impact de mutations dans le développement de ces maladies. Explorer le rôle des gènes et des protéines est en effet indispensable pour trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Les équipes s’attellent également à mettre en évidence les causes de cardiopathies congénitales encore méconnues. Très récemment, deux facteurs ont été confirmés : l’aide médicale à la procréation (PMA), qui serait associée à 36 % de risques supplémentaires de développer des anomalies cardiaques, et le déséquilibre en folates, ou vitamine B9, chez la mère pendant la grossesse.

Côté traitements, la recherche a également progressé ces dernières années avec le développement de la chirurgie in utero pour certaines malformations cardiaques. Cette application est devenue possible grâce aux grandes avancées réalisées dans la miniaturisation des instruments chirurgicaux.

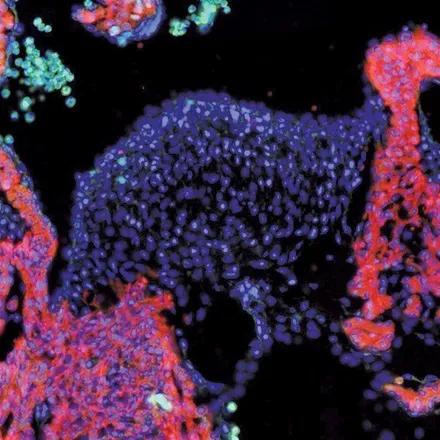

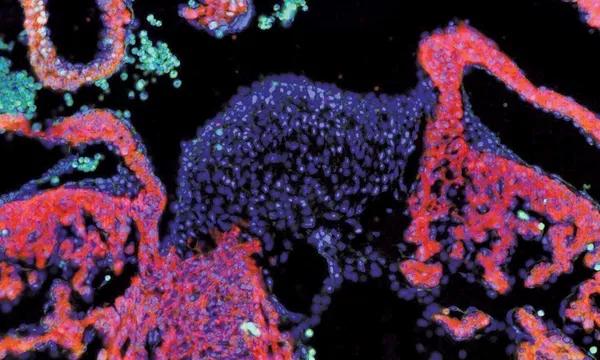

Dans de rares cas, la chirurgie entraîne, malgré le bénéfice qu’elle apporte, une défaillance ventriculaire droite. Des chercheurs travaillent sur la conception d’une thérapie cellulaire capable de prévenir cette complication grave. D’autres conséquences des cardiopathies congénitales sont examinées au cours d’essais cliniques, comme l’insuffisance cardiaque pour laquelle des inhibiteurs de SGLT2, un transporteur du glucose et du sodium, ont donné des résultats prometteurs.

Enfin, un aspect plus méconnu des malformations cardiaques congénitales est la nécessité d’un suivi au long cours. En effet, les enfants atteints par ces maladies bénéficient aujourd’hui d’une meilleure prise en charge que par le passé. Mais les patients ne guérissent pas tous et peuvent présenter des séquelles tardives, dont l’impact est encore mal évalué aujourd’hui. Les chercheurs se penchent sur cet aspect, en vue d’améliorer le suivi des patients. Ils ont notamment montré que le risque d’hypertension artérielle était nettement plus élevé chez les enfants opérés d’une malformation cardiaque congénitale.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison

Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.

Cardiopathies congénitales : une thérapie cellulaire pour éviter une défaillance ventriculaire droite après traitement

Cardiopathies congénitales : rôle central d’une protéine dans une malformation cardiaque liée au syndrome de Di George

Cardiopathies congénitales : mieux comprendre les besoins de soin à long terme

Maladies cardiovasculaires