Maltraitance infantile : quand le cerveau révèle les mécanismes de la résilience face à la dépression

17 février 2026

Que l'on soit musicien aguerri ou simple mélomane, la musique présente de nombreux bénéfices pour notre cerveau.

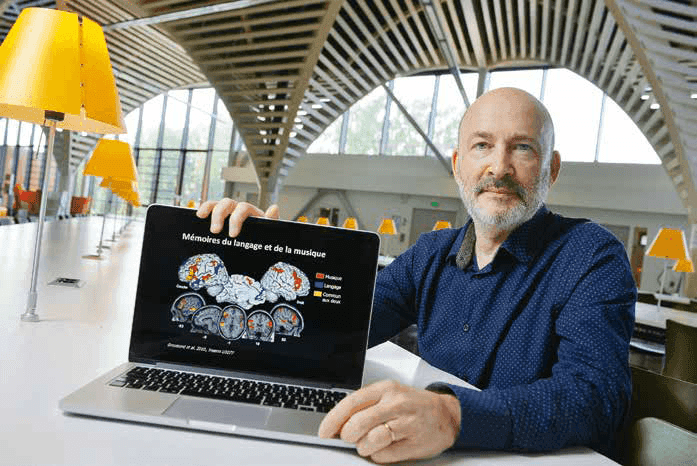

Le Pr Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, nous explique pourquoi il en est ainsi et dans quelle mesure la musique peut jouer le rôle de thérapie.

Hervé Platel est responsable de l'équipe « Maladies associées au vieillissement » dans l'unité Inserm « Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine », à Caen. Après une thèse de doctorat en psychologie déjà sur le thème de la musique qu'il soutient en 1994, Hervé Platel intègre l'université de Caen en tant que maître de conférences en 1996, puis est nommé professeur de neuropsychologie en 2004.

Marina Carrère d'Encausse : On parle de plus en plus de musicothérapie. Peut-on dire que la musique guérit ?

Hervé Platel : La musique a d'ores et déjà fait son entrée dans l'hôpital. Mais attention, elle ne guérit pas ; elle peut néanmoins ralentir le développement d'une pathologie. Par exemple, à Caen, nous étudions l'effet de la musique chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes parvenus à faire retenir des mélodies à des patients très amnésiques. Pour ce faire, les patients écoutaient, lors de plusieurs séances successives, une mélodie qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. À la quatrième séance, certains reconnaissaient la mélodie en question, voire la fredonnaient. Il était en revanche impossible de leur faire apprendre des paroles, car la mémoire du langage est trop complexe. Mais cette simple écoute musicale permet de stimuler une capacité d'apprentissage résiduelle, par effet de répétition, un peu comme chez les bébés qui ne parlent pas encore mais qui vont découvrir le monde qui les entoure simplement par des expériences perceptives et sensorielles.

M. C. d'E. : Pour quelles autres pathologies peut-on avoir recours à la musicothérapie ?

H. P. : À l'hôpital, la musique est utilisée à la fois pour relaxer les patients le but est ainsi de diminuer la douleur ressentie et pour les stimuler.

En outre, on sait que la musique stimule aussi les régions motrices ; ce qui explique que des nourrissons sont capables de se dandiner sur de la musique avant même de savoir marcher. Ce phénomène est très intéressant dans le cas de patients parkinsoniens : la musique peut les aider à retrouver une marche plus fluide.

Autre secteur dans lequel la musique est utilisée : l'orthophonie. Les réseaux cérébraux de la musique et du langage sont partiellement superposables. La musique est donc un levier très intéressant pour rééduquer le langage. Les orthophonistes utilisent notamment des rythmes pour aider les patients à énoncer des phrases.

Il a également été montré, chez des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC), que l'écoute de musique entraîne la récupération d'un certain nombre de capacités cognitives, et notamment la mémoire verbale.

En outre, la musique a un effet d'éveil cognitif et de stimulation grâce auquel il est possible de sortir certains patients de l'apathie dont ils souffrent au fur et à mesure de l'avancée de leur maladie, notamment en cas de démences.

M. C. d'E. : La musique est-elle également bénéfique pour les personnes non malades ?

H. P. : Absolument ! Qu'on soit musicien ou simple mélomane, la musique stimule les régions du cerveau en lien avec la mémoire et les émotions.

En effet, quand on écoute de la musique, notre cerveau l'analyse et la compare à ce que l'on connaît déjà, ce qui déclenche des émotions.

Bien sûr, la pratique de la musique sollicite des zones cérébrales supplémentaires.

À force, cette pratique modifie le cerveau : c'est un phénomène que l'on appelle la neuroplasticité. C'est grâce à l'avènement de la neuro-imagerie cérébrale, à la fin des années 1980, qu'il est aujourd'hui possible de voir ce qui se passe dans le cerveau de musiciens et de personnes qui écoutent de la musique.

Ainsi, dans le cortex cérébral des musiciens, la densité des neurones est plus importante à cause du processus d'apprentissage. On observe aussi une augmentation de l'épaisseur de la substance blanche, qui lie les neurones entre eux et transmet les informations au sein du cerveau. Le corps calleux, qui connecte les deux hémisphères du cerveau, est également plus épais car la musique stimule le dialogue cérébral.

Enfin, l'hippocampe est aussi modifié, ce qui se traduit par une meilleure mémoire.

M. C. d'E. : Comment se traduisent ces différences d'un point de vue comportemental ?

H. P. : Il est difficile de faire un lien entre ce que l'on observe dans le cerveau grâce à la neuro-imagerie, et ce que l'on observe d'un point de vue comportemental. Nous manquons d'études croisées pour établir de tels parallèles. En revanche il a été montré, en comparant des populations de jumeaux dont l'un était musicien et pas l'autre, que les musiciens ont un plus faible risque de développer des maladies neurodégénératives. En outre, l'imagerie médicale permet de conclure que les musiciens bénéficient d'une meilleure résistance aux pathologies susceptibles de toucher le cerveau. Ils sont aussi dotés d'une cognition plus fluide. Enfin, chez l'enfant, la pratique musicale est corrélée à une amélioration de la lecture et de l'écriture.

Médecin et journaliste, présentatrice du « Magazine de la santé » sur France 5, et marraine de la FRM.

Chaque trimestre, elle vous invite à découvrir un chercheur et ses travaux de recherche à travers un entretien exclusif.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Maltraitance infantile : quand le cerveau révèle les mécanismes de la résilience face à la dépression

17 février 2026

AVC : où en est la recherche ? CHECKPOINT revient en direct sur Twitch

09 février 2026

Rencontre à Genopolys avec les associations des notaires de Montpellier et de sa couronne

05 février 2026