AVC : où en est la recherche ? CHECKPOINT revient en direct sur Twitch

09 février 2026

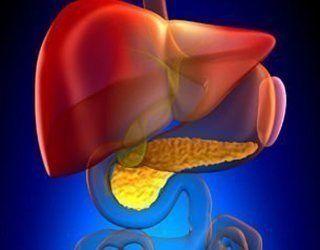

Le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune liée à la destruction de certaines cellules du pancréas en charge de la sécrétion d'insuline, l'hormone régulatrice du taux de sucre dans le sang. Aujourd'hui, les chercheurs souhaitent développer un pancréas artificiel visant à supplanter les fonctions des cellules pancréatiques perdues. Notre marraine, Marina Carrère d'Encausse, est allée à la rencontre du Pr Eric Renard, véritable pionnier dans le domaine afin de faire le point sur le sujet.

Marina Carrère d'Encausse : Depuis quelques années, capteurs de glycémie et pompes à insuline ont beaucoup amélioré la vie des patients diabétiques. De quoi s'agit-il ?

Pr Éric Renard : Parce que son pancréas est défaillant, un diabétique de type I est obligé de vérifier sa glycémie (NDLR : son taux de sucre sanguin), en se piquant le bout du doigt, et de s'injecter si besoin une dose d'insuline sous la peau ; et ce, plusieurs fois par jour. Depuis une quinzaine d'années, il existe deux dispositifs qui assurent ces fonctions en continu : un capteur implanté sous la peau qui mesure en temps réel la glycémie et une pompe à insuline qui délivre des doses ajustables grâce à un fin tuyau lui aussi introduit sous la peau. Des milliers de malades dans le monde sont ainsi équipés : en fonction des informations fournies par le capteur, ils ajustent eux-mêmes les doses d'insuline délivrées par leur pompe.

M. C. D'E. : En quoi le pancréas artificiel améliore-t-il ce système ?

E. R. : Le pancréas artificiel permet d'automatiser tout cela en ajoutant au dispositif existant un 3e élément qui joue le rôle de relais d'information entre le capteur qui mesure la glycémie et la pompe qui délivre l'insuline. Ce 3eélément, c'est un programme informatique sophistiqué qui prend la forme d'une application sur smartphone ou tablette. C'est donc le smartphone qui, grâce à ce programme dédié, calcule les doses d'insuline à délivrer à partir des informations fournies par le capteur de glycémie et commande directement la pompe, sans intervention du patient. Les équipes universitaires comme la nôtre, développent des programmes les plus intelligents possible, capables de s'adapter à des situations diverses (sommeil, activité physique, repas) tout en garantissant une sécurité maximale, car hyper ou hypoglycémies peuvent avoir des conséquences très graves pour les patients.

M. C. D'E. : Votre équipe a été la première à tester un pancréas artificiel en situation de vie réelle. Quels ont été les résultats ?

E. R. : En 2015, nos patients ont testé la machine chez eux pendant deux mois. Le pancréas artificiel était mis en marche uniquement le soir, avant le dîner, et durant toute la nuit. Les résultats ont été très encourageants : cette utilisation a permis de réduire significativement la survenue d'hypoglycémies la nuit. C'est un bénéfice immédiat pour les patients. Par ailleurs, nous avons aussi constaté une amélioration du temps passé avec une glycémie normale et ainsi du contrôle global de leur diabète : leur hémoglobine glyquée était plus basse (NDLR : le taux sanguin d'hémoglobine glyquéereflète l'équilibre glycémique sur une longue période, de 2 à 3 mois).

M. C. D'E. : Les patients ont ensuite testé la machine 24 heures sur 24, comment cela s'est-il passé ?

E. R. : Nous avons coordonné une étude internationale (France, Hollande et Italie) dans laquelle une vingtaine d'adultes a en effet testé dans la continuité de l'étude précédente la machine en continu 24 heures sur 24 durant un mois. Cette étude cumulée, une des plus longues jamais réalisées en conditions de vie réelle, a été publiée l'été dernier. Nos résultats montrent que si la plupart des bénéfices sont obtenus grâce au contrôle nocturne de la glycémie, l'utilisation de la machine dans la journée aussi permet d'améliorer encore le contrôle du diabète en réduisant les écarts glycémiques par rapport à la normale. L'objectif est désormais de tester la machine durant six mois.

M. C. D'E. : Cependant, ce pancréas artificiel a encore des limites Lesquelles ?

E. R. : Pour l'instant, l'automatisation est incomplète. Le patient doit intervenir avant chaque repas, en indiquant la quantité de glucides qu'il prévoit d'ingérer afin que le programme calcule la bonne dose d'insuline. Cette intervention est nécessaire car l'insuline est injectée dans le liquide interstitiel où baignent les cellules, et non dans le sang directement, comme c'est le cas naturellement avec le pancréas. Du coup, cela met quelques dizaines de minutes avant d'agir réellement sur la glycémie, et donc d'être perçu par le capteur. La mise au point d'une insuline qui agit plus rapidement devrait permettre au pancréas artificiel d'être plus efficace et encore plus autonome. Des équipes de recherche de l'industrie pharmaceutique travaillent sur ce sujet. Pour le reste, beaucoup de progrès ont été faits quant aux machines elles-mêmes. Ainsi, le fabricant américain Medtronic®, l'un des leaders mondiaux en matière de pompe à insuline, prévoit de commercialiser dès cette année une pompe qui renfermera elle-même le programme informatique. Il n'y aura donc plus besoin de smartphone ou de tablette pour faire le lien entre pompe et capteur.

Le Pr Éric Renard dirige depuis 2010 le département d'endocrinologie, de diabétologie et de nutrition de l'hôpital Lapeyronie au CHU de Montpellier. C'est un spécialiste mondialement reconnu dans le développement de nouvelles thérapeutiques pour les diabétiques : il a ainsi coordonné plusieurs essais cliniques de pancréas artificiel.

Newsletter

S'abonner à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…