La Marche des Roses reverse 40 000€ pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein !

12 décembre 2025

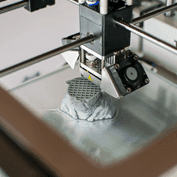

L'impression en trois dimensions connaît un formidable essor dans le domaine médical. De multiples applications existent d'ores et déjà pour le patient et pour le professionnel de santé : fabrication de prothèses, d'échantillons de tissu, réalisation de maquettes destinées à préparer des interventions chirurgicales…

Malheureusement, il faudra encore patienter pour envisager d'imprimer un organe complet susceptible d'être greffé.

L'impression 3D repose sur deux principes.

D'une part, elle est pilotée par un ordinateur, ce qui permet de réaliser des pièces uniques et sur mesure.

D'autre part, elle fonctionne par ajout de matériel : l'imprimante ajoute couche après couche des matériaux jusqu'à former un objet en trois dimensions, contrairement à l'usinage d'une pièce qui repose sur l'élimination de matière (on part d'un bloc de matière que l'on taille jusqu'à obtenir la forme voulue). L'impression 3D peut utiliser comme « encres » des plastiques, des résines polymères, des céramiques, ou encore des métaux comme le titane.

La bio-impression consiste à utiliser du matériel vivant, le plus souvent des cellules, en lieu et place des encres. En utilisant une imprimante 3D, il est aujourd'hui possible d'obtenir des tissus vivants complexes comme de la peau, du cartilage, et même du tissu hépatique. Pour cela, on utilise plusieurs toners, sortes de « cartouches » qui renferment différents types de cellules et des molécules, comme des protéines, indispensables à la cohésion des cellules entre elles.

Depuis une dizaine d'années, plusieurs types d'applications émergent.

Façonner des prothèses implantables sur mesure

Des chirurgiens ont déjà réussi à remplacer, chez des patients, l'os de la mâchoire, une partie du crâne ou même une vertèbre, avec des pièces en titane ou en résine. L'impression 3D a ainsi permis de créer une prothèse parfaitement adaptée à la morphologie de chaque patient. On songe déjà à l'utiliser pour fabriquer des plâtres sur mesure ou des prothèses (doigt, oreille, membre…) pour les amputés.

Fabriquer des répliques pour préparer des interventions complexes

Une équipe de chirurgiens de l'hôpital de Louisville aux États-Unis a récemment fabriqué une réplique du cœur malformé d'un bébé de 14 mois. Objectif pour les chirurgiens : s'entraîner sur une maquette avant d'opérer l'enfant. Au CHU de Montpellier, le Pr Samir Hamamah et ses collègues ont modélisé, avec une imprimante 3D, des embryons humains créés par fécondation in vitro (FIV). Cela permet aux cliniciens d'observer l'embryon sous tous les angles, pour sélectionner les plus viables afin de les implanter dans l'utérus et augmenter les chances de succès de la FIV.

Créer la charpente d'un organe de remplacement

Certaines équipes de recherche utilisent l'impression 3D pour créer des sortes d'échafaudages en biomatériau synthétique, adaptés à la morphologie du patient, qui sont ensuite colonisés par des cellules pour reconstituer l'organe. On a ainsi créé des portions de cartilage et même des vessies complètes, implantées par la suite chez des patients.

De nombreux projets de recherche sont en cours dans le domaine de la bioimpression 3D : peau, cornée, cartilage, foie « L'impression laser permet de contrôler très précisément l'agencement spatial des cellules », explique Fabien Guillemot de l'équipe « Bio-ingénierie tissulaire » à Bordeaux. « Ces cellules devront communiquer entre elles, s'auto-organiser. C'est une étape cruciale, très lente. L'objectif de nos recherches est de maîtriser cet agencement, pour qu'il se déroule correctement. » Première utilisation envisagée pour ces tissus imprimés : la recherche médicale. « Grâce aux tissus bio-imprimés, on va pouvoir tester l'efficacité de nouveaux médicaments, la toxicité de certaines substances, ou même étudier le développement de maladies », s'enthousiasme Fabien Guillemot. L'équipe bordelaise envisage par exemple de recréer des tumeurs de patients, avec leurs propres cellules cancéreuses, puis de tester différentes approches thérapeutiques pour administrer ensuite la plus efficace.

Peut-on imprimer un rein ou un cœur pour remplacer l'organe défaillant d'un malade ? Cet horizon reste encore lointain. « Ce sont des organes complexes, qui renferment un nombre important de cellules à la nature et aux fonctions différentes. Et les interactions entre elles sont multiples. Sans compter qu'il faudrait aussi être capable de fabriquer les vaisseaux sanguins qui irriguent ces organes, et les nerfs qui les font fonctionner, précise Fabien Guillemot. Pour toutes ces raisons, on ne peut envisager d'imprimer un organe fonctionnel avant dix, voire vingt ans. » Mais il reste optimiste : « La bio-impression fait l'objet d'investissements très importants, publics comme privés. Les machines vont certainement évoluer et de nouvelles opportunités vont émerger dans les années à venir. »

Réalisé avec la collaboration de Fabien Guillemot, pionner de la bio-impression en France, avec son équipe Inserm « Bio-ingénierie tissulaire » à Bordeaux.

Newsletter

S'abonner à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…