Améliorer les biopsies tumorales grâce à un microcapteur

02 février 2026

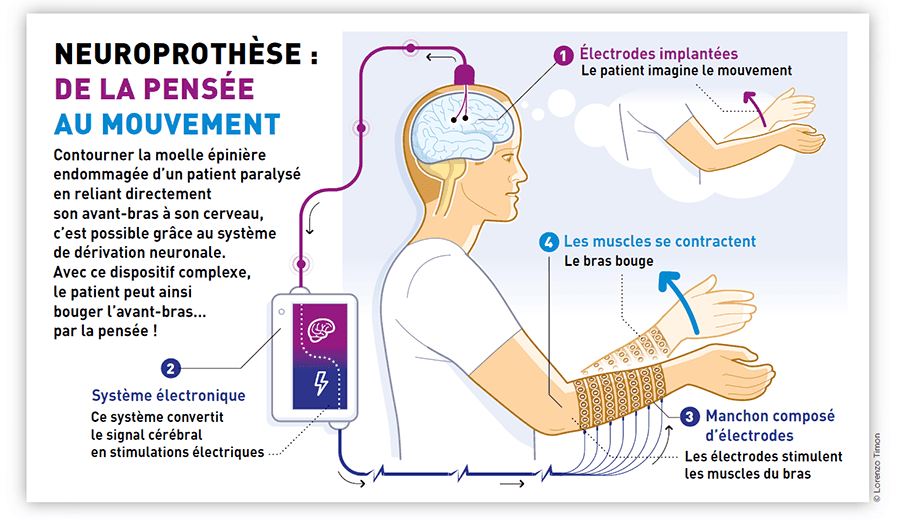

Aux États-Unis, plusieurs équipes de recherche mettent au point des prothèses couplées à des implants cérébraux afin de permettre à des tétraplégiques de retrouver une certaine mobilité de leur bras paralysé. De premiers succès ont ainsi été récemment obtenus au cours d’études réalisées chez des patients. Comment ces neuroprothèses fonctionnent-elles ? Quelles sont les technologies développées ? Le point au travers de cet article.

Article réalisé avecl'aide de David Guiraud, spécialiste des neuroprothèses, Directeur de rechercheà l'Inria de Montpellier.

Nichée au cœur de la colonne vertébrale, la moelle épinièrerenferme et protège les fibres nerveuses qui permettent de transmettre lesinformations motrices du cerveau vers les muscles et, en sens inverse, lesinformations sensorielles de l'ensemble de l'organisme jusqu'au cerveau.Lorsqu'il y a une lésion importante de la moelle épinière, ces informations nepeuvent plus circuler. Pour ce qui est de la mobilité, plus la lésion est hautesur la colonne vertébrale, et plus les conséquences sont importantes sur lamobilité du corps. Ainsi, lorsqu'elle survient au niveau ou au-dessus de lapremière vertèbre thoracique, cela peut provoquer une tétraplégie, c'est-à-direune paralysie des quatre membres.

Source : Nature, mai 2016 & The Lancet, mai 2017

*En 2016, une équipe de l'Université Case Western avait réussi à mettre au point une prothèse « sensible » permettant auxtétraplégiques de retrouver une certaine sensibilité et donc d'adapter la force de leurs gestes sans forcément regarder leur bras. Cette technologie a étéprésentée dans Recherche & Santé no 145 (1ertrimestre 2016).

Article adapté de Recherche et Santé n°156

Plus récemment, une équipe de l'université Case Western deCleveland est allée plus loin en restaurant la mobilité du bras droit de BillKochevar, un Américain de 56 ans atteint d'une paralysie totale après uneblessure de la 4e vertèbre cervicale. Les chercheurs ont implantécette fois 192 électrodes à la surface du cortex moteur du patient, afin que lecontrôle des gestes soit encore plus précis. Pour lui permettre d'effectueraussi des rotations du coude et même de soulever le bras, ils l'ont équipé d'unsupport mobile lui soutenant l'avant-bras, lui aussi sous le contrôle desélectrodes cérébrales. Après un long entraînement, Bill Kochevar a réussi, en2017, à utiliser ce système de neuroprothèse pour boire une gorgée de café, segratter le nez et même manger de la purée !

Jusqu'à présent, la dérivation neuronale avait été utiliséepour permettre à des tétraplégiques de commander par la pensée des brasrobotisés. Mais ces deux exemples récents sont la preuve que ce système peutaussi restaurer les mouvements du propre bras des patients. Pour le moment, ils'agit de systèmes expérimentaux qui ne peuvent être utilisés qu'enlaboratoire. Les mouvements sont lents et approximatifs, et les dispositifsbeaucoup trop encombrants : un ordinateur est indispensable pour traiter lesinformations entre le cerveau et les muscles, et il n'existe pas encore desystème implantable au niveau des muscles.

Par ailleurs, ces systèmes présentent une limite : lanécessité pour le patient de regarder son bras en permanence pour pouvoir encontrôler les mouvements. En effet, la blessure de la moelle épinière a aussicoupé tous les retours sensitifs qui remontent les informations (toucher,positions dans l'espace, etc.) de l'organisme jusqu'au cerveau*. Il n'en restepas moins que pour un patient tétraplégique, « être capable de bouger juste unpetit peu est impressionnant », a déclaré Bill Kochevar.

Source : Nature, mai 2016 & The Lancet, mai 2017

*En 2016, une équipe de l'Université Case Western avaitréussi à mettre au point une prothèse « sensible » permettant auxtétraplégiques de retrouver une certaine sensibilité et donc d'adapter la forcede leurs gestes sans forcément regarder leur bras. Cette technologie a étéprésentée dans Recherche & Santé no 145 (1ertrimestre 2016).

Article adapté deRecherche et Santé n°156

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…