Rencontre à Genopolys avec les associations des notaires de Montpellier et de sa couronne

05 février 2026

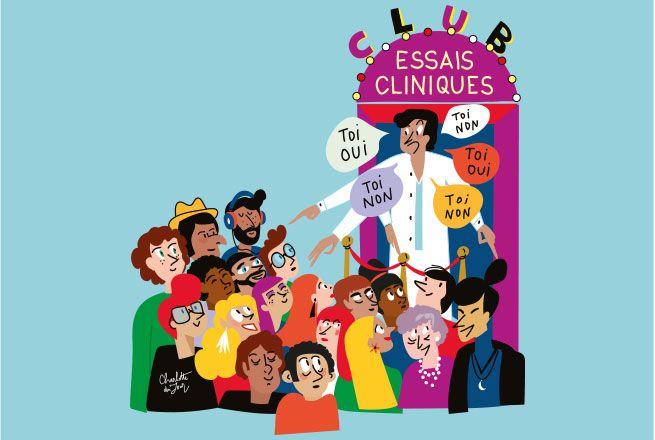

Pour évaluer l'efficacité de nouveaux médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques, les médecins et les chercheurs réalisent des essais cliniques impliquant la participation d'êtres humains. Les résultats de ces études sont parfois critiqués parce qu'ils comportent des biais. Mais de quoi s'agit-il précisément ?

Points de vue de deux experts sur cette question.

Biomathématicienne et épidémiologiste, directrice adjointe de l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de santé publique (Sorbonne Université, Inserm, Paris).

OUI, MAIS

En matière de nouveau médicament, un biais est une erreur systématique dans l'estimation de l'effet du médicament ou de la stratégie. L'idéal pour éviter les biais, ce sont les essais cliniques dits randomisés en double aveugle. « Randomisé » signifie que l'assignation des participants, soit dans le groupe qui va réellement tester le nouveau médicament soit dans le groupe contrôle qui va recevoir un placebo ou le traitement de référence, est réalisée par tirage au sort. On s'assure de cette façon que les deux groupes sont comparables et on évite donc le biais de sélection. Un autre biais peut survenir si par exemple on perd le contact avec trop de participants au fur et à mesure de l'étude, notamment ceux qui ont des effets secondaires et qui abandonnent en cours d'étude. « En double aveugle » signifie que ni les médecins ni les patients ne savent qui est dans le groupe « médicament » ou dans le groupe contrôle avant la fin de l'étude. Cela permet d'éviter que la connaissance du traitement influence la mesure du critère de jugement, ce que l'on appelle le biais de classement. Mais une question essentielle se pose face aux résultats d'un essai clinique : sont-ils transposables à l'ensemble des malades concernés ? Pour être utiles au plus grand nombre de malades, il faut que les essais cliniques soient le plus ouverts possible, qu'ils adoptent des critères d'inclusion et de non-inclusion qui soient réalistes par rapport à la population de malades pour qui l'on souhaite développer un nouveau traitement. Plus on associe toutes les parties prenantes à la planification des études, et particulièrement les associations de malades, plus cela devrait avancer en ce sens.

Responsable de l'Unité de recherche clinique du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Widal et du Centre d'évaluation du dispositif médical de l'AP-HP (Paris).

OUI

Lorsqu'on réalise un essai clinique, même randomisé en double aveugle, il peut y avoir des biais au moment du recrutement des participants, qui pourraient ne pas être représentatifs de la population générale. Ces biais peuvent être dus à des critères d'inclusion trop restrictifs, par exemple l'introduction d'une limite d'âge ou l'exclusion d'une comorbidité , parce que l'on craint d'avoir trop d'effets secondaires, alors que les malades dans la population générale sont âgés et touchés par plusieurs pathologies. Des biais d'ordre sociologique ou géographique existent également, ou encore des sous-représentations de genre ou de groupe ethnique. Il est également plus facile d'inclure des personnes qui peuvent comprendre facilement l'objectif d'un essai clinique, ou qui habitent en ville à proximité du centre hospitalier participant à l'essai. Il existe également des biais inhérents au fait de participer à un essai. Il a été démontré que les personnes du groupe contrôle peuvent être mieux prises en charge que d'autres malades, tout simplement parce qu'elles bénéficient d'un suivi médical rapproché en lien avec l'essai. Tous ces biais, il faut en avoir conscience, et tenter d'une part de les supprimer en faisant évoluer les critères d'inclusion, et d'autre part d'en minimiser les conséquences grâce à des outils statistiques, pour que les résultats puissent être extrapolés à tous les malades. On peut aussi compléter les essais cliniques par des essais dits en conditions de vie réelle, une approche beaucoup plus pragmatique qui consiste à analyser les données générées à l'occasion des soins réalisés en pratique courante. Mais c'est plus compliqué à organiser, et en France nous n'avons pas la culture de ce type d'études.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Rencontre à Genopolys avec les associations des notaires de Montpellier et de sa couronne

05 février 2026

Défense immunitaire antivirale : une découverte qui signe la fin d’un dogme

05 février 2026

Le contrôle financier à la Fondation pour la Recherche Médicale : la garantie de fonds pérennes et bien employés

04 février 2026